大朝日岳について

所在地:山形県・新潟県

山系:越後山脈

標高:1,870m

選定:日本百名山

朝日連峰は山形県と新潟県の県境に位置する山々。大朝日岳(1,870m)を主峰として北西に西朝日岳、寒江山、以東岳、東に小朝日岳、南に祝瓶山といった稜線が連なり南北60km、東西30kmにも渡る広大な山体が特徴で、東北では飯豊連峰と並ぶ自然豊かな深山として知られています。裾野に広がる美しいブナ林を登った先に待つのは、朝日連峰の稜線が織りなす雄大な景色。深い山の中で大自然の中に身を浸すという登山の魅力を心ゆくまで楽しめる山です。

朝日岳信仰と避難小屋

信仰の山としての面影が色濃く残る近隣の飯豊連峰や出羽三山と比べると朝日連峰には信仰の痕跡が薄く、大朝日岳の南に聳える鳥原山に朝日岳神社が鎮座し山頂避難小屋手前に霊山朝日嶽奥宮の石祠、避難小屋脇に朝日岳神社の石祠が残るのみです。鳥原山の朝日岳神社は明治時代に建立されたものといわれ、大朝日岳の山頂避難小屋はそのルーツを昭和3年(1928年)に建てられた朝日岳神社に遡ることから、現在の信仰形態というのは比較的年代の新しいものであると推測されます。

飯豊、月山、蔵王など東北屈指の霊山に囲まれる飯豊連峰が信仰の空白地帯となった理由として、『小国の信仰』では平家の残党が山伏となっていた朝日修験を北条時頼が弾圧したのではないかという渡辺茂蔵氏の説が記されているほか、宝治二年(1248年)に閉じられたとされる五所山(宮城県と山形県の県境に位置する船形山)の修験と同時期に弾圧を受けたことが挙げられています。

時代が下り近現代の朝日信仰の隆盛を担ったのは地元企業の山形電気株式会社でした。この会社は明治31年に米沢藩の士族であった塚田正一氏が創業した電力会社であり、電気事業黎明期であった日本において私財をなげうち寒河江川での電源開発を敢行して山形や周辺地域の産業発展に努めました。塚田氏は事業を通して恩恵を齎してくれた水源地朝日連峰に尊崇の念を抱き、その信仰を形にするべく朝日山上に山小屋を兼ねた朝日岳神社の建設を決意。旧制山形高等学校地質学教授であり山岳部長として朝日岳縦走を行った経験のある安齋徹氏に相談して適地を選定し、昭和三年の御大典記念事業として鉄筋コンクリート製の朝日岳神社を建設しました。

我が山形電気株式会社の存在は慥(たし)かに朝日嶽神霊の恩恵である。この神霊に対する私の尊崇は一朝一夕ではなく、遠く山電創業の当初にある。爾来(じらい)毎日朝日嶽に向って遥に参拝し誠意を籠め只管事業の発展と成功とを祈願して来たのもこの意に外ならぬ。

(中略)

此一念何を以て表さんかと考慮の際、山高教授安齋先生より朝日山上には鳥原山より外神社なきを聞き、さてこそ神社建立の発願を起したのである。

山形電気株式会社『朝日連峯』(1929)より(常用漢字・現代仮名遣いに置換、振り仮名追加)

その後世界恐慌の煽りを受けて経営難に陥ったことに責任を感じた塚田氏は1930年に命を絶ちました。山形電気株式会社は経営状態を建て直したものの、戦時下の配電統制令により日本発送電株式会社および東北配電株式会社に再編統合され解散となり、戦後は東北電力株式会社がその設備を引き継ぐこととなりました。

コンクリート造りであった初代の朝日岳神社は老朽化により役目を終えましたが、朝日岳山頂避難小屋は数度の建て替えを経て現在の姿となり朝日登山の拠点機能を果たしています。

安齋徹教授は蔵王に好んで登り、登山道開発を進めるとともに蔵王火山の研究で優れた業績を残しました。「樹氷」の名付け親としても知られています。

古寺鉱泉ルートについて

古寺山・小朝日岳・大朝日岳(大朝日岳山頂避難小屋泊) / 白雀さんの古寺山(山形県)・小朝日岳・大朝日岳の活動データ | YAMAP / ヤマップ

大朝日岳への登山口は日暮沢、古寺(こでら)鉱泉、朝日鉱泉の3つあります。今回は古寺鉱泉登山口から古寺山経由で大朝日岳に至る古寺鉱泉ルートを山頂避難小屋泊の一泊二日でピストンしました。古寺鉱泉~大朝日岳のピストンルートは道中に危険箇所が無く水場が複数あり、山頂直下には避難小屋もあるということで初めての朝日連峰におすすめのルートです。

古寺鉱泉駐車場には月山ICから大江西川線経由で向かいました。道は狭い部分もありますが全道舗装されているのでアクセスは比較的良好です。駐車場は平成30年に整備されて収容台数200台程度の大規模なものになっています。利用料は1台1000円を古寺案内センターの協力金箱に入れる方式です。車中泊禁止ということなので前泊は別の場所でしましょう。

古寺鉱泉から古寺山までの道は3時間弱の長い樹林帯登り。古寺山のピークを越えると景色は一変し、朝日の雄大な山体を見晴らす稜線歩きとなります。避難小屋からは15分ほどで大朝日岳の頂上に辿り着きます。

大朝日岳山頂避難小屋は避難小屋という名前ではありますが収容人数100人でトイレも付いている立派な建物です。2024年の夏に改装されたばかりで部屋は清潔に保たれており、夏秋シーズンは管理人さんも居るので大変恵まれた環境で小屋泊が出来ます。ただし避難小屋なので食事や寝具は自分で用意する必要があります。利用料は一泊2000円です(2025年現在)。

古寺鉱泉からの樹林帯歩き

朝6時の古寺鉱泉駐車場です。朝4時ぐらいに駐車場には着いたのですがどうせ小屋泊の予定なのであまり早く出る必要もないかなという事で明るくなるまでゆっくりしていました。古寺案内センターで駐車料金1000円を払って登山開始です。

登山口から川沿いを進みます。麓はまだまだ緑の葉が多いようです。

古寺鉱泉跡の脇を通って山の中に入っていきます。

しばらくは樹林帯歩きが続きます。登り始めの辺りは木の根が露出している箇所が多いので注意です。

徐々に日が上がり気持ちのいい景色になってきました。わずかに黄味がかったブナの葉が日に照らされて黄緑色のトンネルのようです。

真っ赤に色づくミネカエデが一枚ひらりと枝にそよいでいましたが今のところ目につく紅葉はこれぐらい。

ブナとヒメコマツの「合体の樹」を過ぎた辺りから一気に紅葉が目立ち始めます。この辺りが紅葉前線の境目だったようです。

登り始めの頃とは様相が変わり大きなブナの木が目立ち始めます。

ブナと混ざってハウチワカエデの巨木が立っています。空一面を紅葉で埋め尽くす見事な枝ぶりでした。

オオデマリの紅葉やソヨゴの実など秋らしい景色に満ちた楽しい道のりです。

辺りを眺めながら歩いているとあっという間に一服清水に到着。清水から数分歩いた先には日暮沢登山口への分岐があります。ここまで来れば古寺山にはあと1時間ぐらいで着きます。どんどん登っていきましょう。

林床にササの緑色が加わって景色が少し引き締まった印象になります。

逆光で撮る紅葉も良いなあ、なんて考えながら登っていると疲れも気になりません。

高木が減ってササ優位になってきました。これは稜線の気配です。

樹林帯を抜けて稜線に出ました。向こうに見えるピークが古寺山です。

北には月山がどっしりと聳え立っています。薄っすら赤く染まった山肌と真っ白な雪のコントラストが素敵です。向こうからひょっこり顔を覗かせる鳥海山がなんだか愛らしい風景です。

絶景の稜線歩き

古寺山のピークに着きました。左に見えるのが小朝日岳、標柱の裏には大朝日岳が隠れています。

南方面に聳える小朝日岳の紅葉は残念ながらほとんど終わっていましたが、晩秋の雰囲気がありこれはこれでいい景色です。

南西方面には大朝日岳の全容も見渡せます。なだらかで優しい山容でありながらも、折り重なるように伸びる尾根筋が作り上げる陰影が朝日の盟主たる威厳を漂わせています。右肩の辺りに建っているのが避難小屋です。

それでは小朝日岳に向かいましょう。小朝日岳ピークには巻き道があるので直接大朝日岳に向かうこともできます。

とはいえここまで来たら登らない選択肢はありませんね。

小朝日岳から東に延びる鳥原山への道は紅葉でオレンジ色に染まっていました。向こうもいずれは歩いてみたいところです。

小朝日岳頂上に着きました。開けていて小休憩にちょうどいい場所です。

小朝日岳から眺める大朝日岳。大分近づいてきたように見えますがまだまだ遠いです。山体が大きいので遠近感がよく分からなくなってきました。

大朝日岳から北へと延びる稜線も見渡せます。尾根筋に生える木々が紅葉して描き上げる幾何学模様により遠近感が増し朝日連峰の雄大さを一層強く感じます。

小朝日を越えて大朝日へ

小朝日岳を下りて大朝日岳に向かいます。

下りの道は岩と落ち葉でちょっと足場が悪いので注意してください。

小朝日岳を下りた先で振り返ってみます。小朝日岳南西面は岩稜が目立ち、紅葉がそこに彩りを加えて美しい景色を作り出していました。

小朝日岳の鞍部を過ぎて大朝日岳に続く尾根に出ました。

積み石の辺りで再び大朝日岳を鑑賞。歩みを進めるたびに表情が変わる美しい山です。

雪に削られた急斜面に張り付く木々が紅葉しているのを眺めるのも楽しいものです。人間の足では絶対にたどり着けないだろう場所にも木が生えて生き物が暮らしているんだなーと自然のスケールの大きさに思いを馳せます。

小朝日と大朝日のちょうど中間地点の辺りに銀玉水の道標が立っています。小屋泊の場合はここで水を汲んでいくと良いみたいです。自分は水をたくさん背負ってきたのでスルーです。

この辺りから階段になります。のどかな草原を登っていきます。

西の方に視界が開けて西朝日岳が近づいてきました。黄色と緑のファンシーな景色に癒されます。抹茶エクレアみたいで可愛いです。

霊山朝日嶽神社奥宮の標柱が立っています。ちょっと分かりにくいのですが積み石を回り込んでハイマツ林の中に伸びる踏み跡を辿ると石祠の正面に着きます。安全祈願をして先に進みます。

大朝日岳山頂避難小屋に着きました。

一階は管理人室などがあります。この日は山の整備をされている方が泊まっていたみたいです。

宿泊スペースは二階にあります。見ての通り清掃が行き届いており床が鏡のようにピッカピカです。避難小屋とは思えないほど清潔でびっくりしました。

夕暮れの大朝日岳

お昼ご飯を食べつつ30分ほど休憩したので山頂に登ってみることにしました。

山頂までは15分ほど。足元はガレと砂利という感じでサクッと登れます。

大朝日岳登頂。山頂には三角点や石柱が立っています。

北東方面には今日歩いてきた小朝日岳、古寺山へと稜線が続いています。随分遠くまで来たものだなあと、歩いてきた道を振り返る瞬間というのも登山の醍醐味ですね。

南方面は祝瓶山へと道が続いています。写真中央一際尖ったシルエットの山が祝瓶山です。そして更に向こう側、雲の上に顔を覗かせているのが飯豊連峰です。遥か遠くに伸びる朝日連峰の稜線の向こうに聳える飯豊連峰、これらを一挙に見渡していると、大自然のスケールの大きさに圧倒されて目が離せなくなります。

北西方面には西朝日岳、寒江山、以東岳といった山々が連なります。

木々が少なくササと草紅葉からなるのどかな雰囲気の景色です。こんな感じで山頂の景色は楽しんだので小屋に戻ってちょっと休憩。

2時間後、日没を見るために再び大朝日岳山頂を目指しています。

良い感じに景色がオレンジ色に染まってきています。

小朝日岳へ延びる登山道が夕日で浮かび上がっていました。

本日二度目の登頂。日の入り時刻に間に合いました、ということで日没までしばし辺りを眺めます。

祝瓶山への稜線をアップで切り取ってみます。斜面の紅葉とササ林が夕日に照らされて綺麗です。浮雲がいい味を出してくれますね。

月山の方を見たら今日の陽気で雪がすっかり解けていました。雲の上と下で大気の状態が異なるようで何やら不思議な風景でした。

日没時刻が近づいてきたので西の方を見てみます。

日本海越しに見える巨大な陸地は佐渡島です。右の方にぴょこんと突き出た山が佐渡最高峰の金北山です。

袖朝日岳の稜線越しに眺める日没。大気の青と夕日のオレンジが混ざり山々を不思議な色合いに染めていきます。

佐渡のさらに向こうの雲の果てに夕日が沈んでいきました。

日没を楽しんだので小屋に帰ってゆっくり休みましょう。

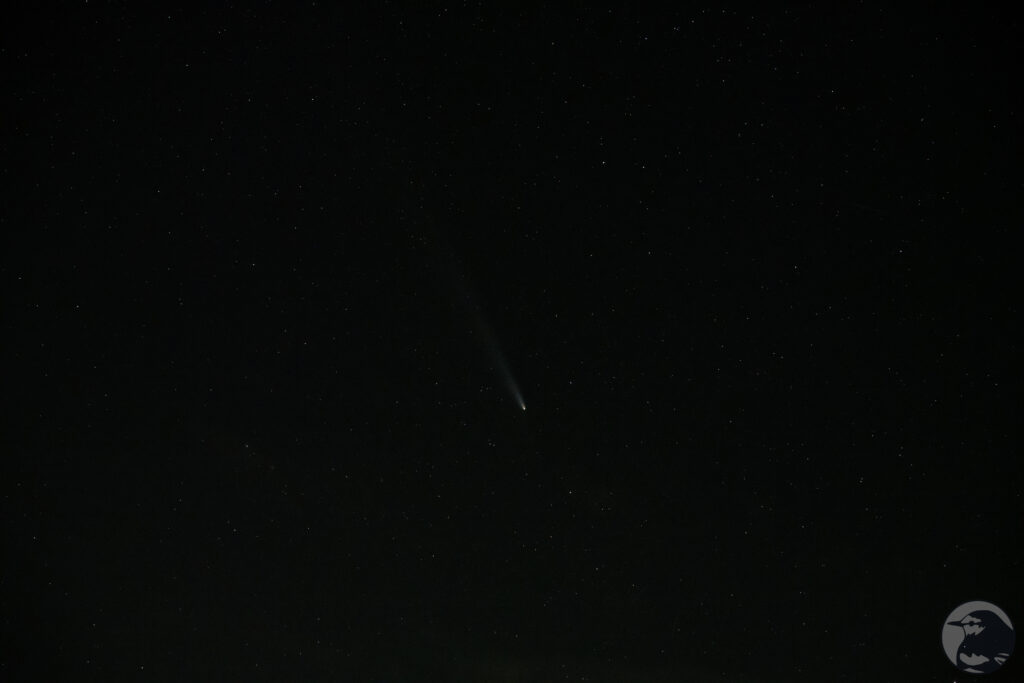

1時間後、西の空を眺めています。というのもこの時は紫金山・アトラス彗星が地球に接近しており肉眼で観察できる貴重な機会だったのです。しかし目で見てもどこに彗星が浮かんでいるのか全く分からなかったので、レンズの広角端でとりあえず景色を撮り位置を特定することにしました。そんな狙いは的中し、写真中央上の方に尾を引く天体が写り込みました。

望遠で撮影したものがこちらです。三脚を持ってきていなかったのでそこら辺の石を積んで足場を作って長時間露光するという力業で何とか写真に収めることができました。この彗星は双曲線軌道を描いて太陽系から離れていく非周期彗星ということでもう二度と見ることはできないみたいです。宇宙の旅は一期一会、登山に少し似ているかもしれません。

山小屋で一緒になった方々に写真を見せて彗星の位置を教えたら任務完了。明日の日の出に備えて早々に眠りに着いたのでした。

朝陽に照らされる朝日の山々

おはようございます。時刻は5時半、日の出は6時頃ということでなんとか日の出前に起きることができました。早出の方々と挨拶を交わしながら小朝日岳方面へ。斜面を下りて大朝日岳を斜めに見渡す場所で日の出を迎えることにしました。

日が昇り周囲がオレンジ色に染まっていきます。

日の出直後のほんのわずかな瞬間、大朝日岳の山肌が朝陽を浴びて鮮やかに輝きます。ほのかに雲がかかった秋空が美しい朝の時間でした。

歩みを進めながら何度も振り返って大朝日岳を眺めてしまいます。

西朝日岳にも日が当たり草紅葉を鮮やかに輝かせます。

朝日嶽神社の辺りまで来ました。

小朝日岳への道が朝日に照らされ浮かび上がります。

太陽が高度を上げて薄雲の向こうに隠れていき美しい朝のひと時が終わりました。

晩秋の朝日を歩く

昨日とは一変して曇り空の朝日連峰を下りていきます。

彩度が下がって渋い色合いの風景です。

種を付けるヤマハハコの茶色が晩秋の雰囲気を醸し出しています。

天気が変わると大朝日岳の表情もこんなに変わります。しっとり優しい表情が前面に押し出されてきますね。

葉が落ちた木々のシルエットが複雑な模様を描いていました。

小朝日岳の紅葉も水墨画のような幽玄な魅力を放っています。

復路は小朝日岳の北西を通る巻き道を歩いてみました。ササ林の中に立つ木々が美しい道です。

本道に合流しました。古寺鉱泉方面へ戻っていきます。

古寺山に着きました。大朝日、小朝日とはここでお別れです。

稜線から樹林帯に入っていきます。

曇りの日はカエデの黄色が色濃く見えるような気がします。

一服清水の辺りまで来ました。近くにツクバネソウの実がなっていることに気づきました。紅葉を眺めるために上ばかり見ていたので往路では目につかなかったのでしょう。

登りでは紅葉の背景が空ですが下りは地面になるので見え方が結構変わります。なので紅葉シーズンはピストンで歩くのが個人的な好みです。

不思議なウロのブナ。根元を見ると中に生えていた木が枯れてこんな形になったものと思われます。

古寺鉱泉跡正面の橋を渡って川沿いを進み登山口に戻ってきました。

あとがき

この夏には憧れの飯豊連峰に登ったので隣の朝日連峰にも絶対登ってみたいと思い、秋の紅葉シーズンを選んで朝日登山を計画しました。険しい岩場が次々現れる飯豊と比べると、朝日の古寺鉱泉ルートは緩く連なる稜線を歩く穏やかな山道といった印象で紅葉の景色をじっくり楽しみながら登る今回のような山行には最適の山だと感じました。周回や縦走など色々選択肢があるのも朝日の魅力だと思うので次来たときはまた違ったコースで楽しんでみたいと思います。

公式サイト

佐藤栄太 編『朝日連峯』,山形電気,1929.

伊東五郎 編『蔵王五十年の歩み』,山形市蔵王クラブ,1962.

山形市市史編さん委員会, 山形市市史編集委員会 編纂『山形市史』通史編 上巻,臨川書店,1987.

山形市市史編さん委員会, 山形市市史編集委員会 編纂『山形市史』通史編 下巻,臨川書店,1987.

小国町誌編集委員会 編『小国の信仰』,小国町,1994.3.

深田久弥(1978)『日本百名山』新潮文庫

林将之 著(2020)『山渓ハンディ図鑑14増補改訂樹木の葉実物スキャンで見分ける1300種類』山と渓谷社