飯豊山について

所在地:山形県・福島県・新潟県

山系:越後山脈

標高:2,105m(飯豊本山)

最高峰:2,128m(大日岳)

選定:日本百名山

飯豊連峰は福島県、山形県、新潟県の三県に跨り、飯豊最高峰の大日岳や飯豊の主峰である飯豊山(飯豊本山)をはじめとして御西岳、烏帽子岳、北股岳など2000m級のピークが立ち並ぶ山々です。日本でも有数の豪雪地帯に位置する飯豊の山域は冬になると日本海から吹き付ける寒風の齎す豪雪により白く染め上げられます。麓が雪解けの時期を迎えても遅くまで雪が残るその姿はまさしくこんもりと盛られた白飯のようであり、「飯豊」の名にふさわしい雄大な姿に見えます。

夏の花咲く飯豊連峰

飯豊の魅力といえば夏まで残る雪渓と、雪解け水に育まれる美しい花畑です。山中では数多くの花を見ることができますが、中でも特産の花であるイイデリンドウは飯豊を象徴する花として人々に愛されています。東日本の高山でお馴染みのミヤマリンドウの変種であり、花冠裂片(花びら)間の副片が立っているのが特徴です。これによって花のシルエットが鋭くなり、まるで青い星のような凛とした姿で飯豊の登山道を彩ります。

飯豊山神社と福島県境

飯豊山神社は飯豊山を御神体とする飯豊山信仰の神社であり、山頂に鎮座する飯豊山神社奥宮と、南麓の一ノ木集落の飯豊山神社麓宮の二社で一体のものとされています。

『新編会津風土記』(1803年)によれば、一戸村(後の一ノ木村)の入り口に一の鳥居があって、飯豊山の山頂に飯豊神社が鎮座しており、一王子の社を本社として東から西に四王子社までが並んで頂に五王子社を祀り、これらを五社権現と呼んで信仰していることが記されており、近世には既に一ノ木を入り口として飯豊山頂に御神体が鎮座するという形式が成立していたことが分かります。五社権現は本地仏が五大虚空蔵とされ、夏の時期には麓から五大虚空蔵菩薩像を山上に運び安置していました。明治期の神仏分離を経た現在でも飯豊山神社麓宮にはこの五大虚空蔵菩薩像が残されているということから飯豊山信仰の篤さが窺えます。

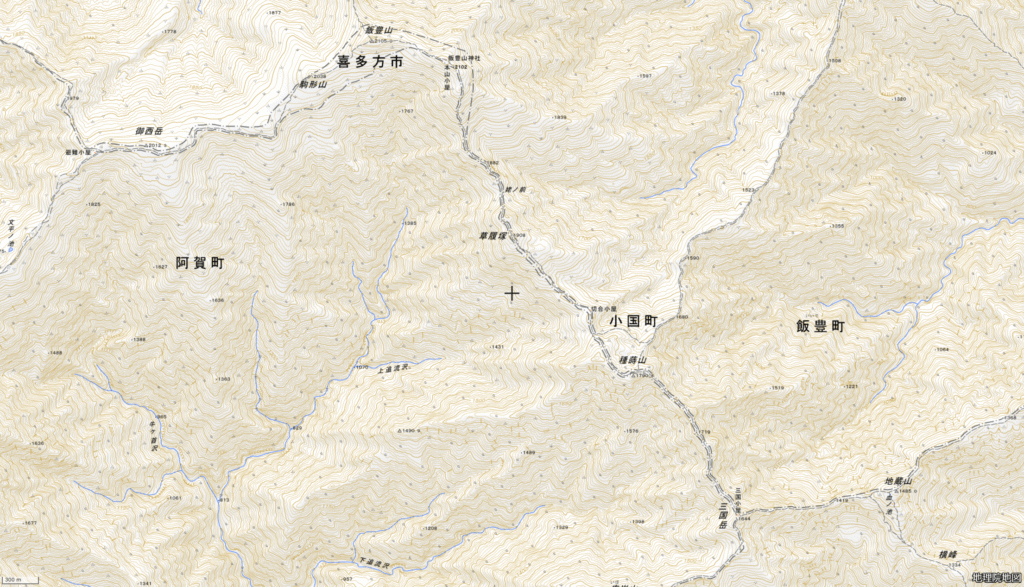

飯豊山の地図を見ると山形県と新潟県の県境の間に福島県の領域が突き出して、三国岳~飯豊山~御西岳の尾根伝いに伸びているのが分かります。これには飯豊山信仰が深く関わっています。

明治19年に福島県庁移転論争に絡んで東蒲原郡が福島県から新潟県に編入された際に飯豊山神社奥宮を含む領域、すなわち飯豊山神社の御神体が福島県側から新潟県側に移ったことに端を発して、東蒲原郡実川村(現阿賀町)と耶麻郡一ノ木村(現喜多方市)との間で飯豊山の帰属に関する論争が始まりました。

飯豊山と飯豊山神社の帰属を主張する実川村に対し、一ノ木村側は飯豊山神社の麓宮が位置していることから、飯豊山神社参道である南麓の登山口から飯豊山、尾西岳への登山道の帰属を主張しました。論争は20年あまりの長きにわたって続き、明治40年に実地調査を経てようやく国の裁定が下され、一ノ木村の主張が全面的に認められることになりました。これにより飯豊山南麓の一ノ木村にある飯豊山神社麓宮から飯豊山神社の参道に沿って福島県の領域が飛び出す不思議な県境が生まれたのです。

川入・御沢登山口ルートについて

飯豊山は山体自体が非常に大きいので登山口や登山道もたくさんある上に、東北の山では珍しく複数の山小屋が整備されているので、多様なルートで山歩きを楽しめます。三県それぞれに登山口がありますが福島県側の主要な登山口は川入登山口、弥平四郎登山口です。そして御沢登山口というのが川入集落から2kmほど林道を進んだ先の登山口であり、マイカー利用であれば御沢登山口の手前の御沢野営場駐車場から登山を開始できます。約50分の林道歩きを短縮できる事もあり、最近では川入よりも御沢から登り始める人の方が多いのではないかと思います。

今回はこの御沢野営場駐車場から登り本山小屋に泊まって飯豊本山を目指しました。飯豊山と書くと飯豊連峰全体か飯豊主峰か分かりにくいので、登山記録では目的地の飯豊主峰を飯豊本山と呼びます。このルートでは御沢登山口から最初のピークの横峰あたりまで3km弱ひたすら樹林帯の登りになります。その名も長坂という道で、道中には下十五里、中十五里、上十五里と呼ばれるチェックポイントがあります。最初で体力を消費しすぎないように適宜休憩しながら歩いていきたいところです。

長坂を登り切り地蔵山を過ぎた先の三国岳に向かう道中には、尾根伝いに剥き出しの岩場が続く「剣ヶ峰」が待ち構えています。飯豊の中でも滑落事故が多い難所であり、ここを万全の状態で進めるようにペース配分しましょう。

三国岳の先はアップダウンの連続を歩き通して種蒔山、草履塚といったピークを越えていきます。草履塚の先の鞍部にある姥ノ前を通り過ぎた先は「御秘所(おひそ)」と呼ばれる岩尾根になります。剣ヶ峰ほど長くないですが高度感のある難所なので慎重に進みます。

二つの難所を越えたらあとは御前坂のガレ場を登って本山小屋へ。小屋に着いたらあとはゆっくり休むも良し、アタックザックに詰め替えて飯豊本山に登るも良しです。割と体力に余裕があったので飯豊最高峰の大日岳まで行けたかもしれないですが、今回は初めての飯豊ということで冒険せず飯豊本山までのピストンコースにしました。こんな感じで自分の体力や技術を考えながら行程を決めることができるのが飯豊山の良いところです。

横峰・三国岳・種蒔山・草履塚・飯豊山 / 白雀さんの三国岳(福島県)・種蒔山・飯豊山の活動データ | YAMAP / ヤマップ

本山小屋近くの水場から湧く水が絶品なので本山を通る際には是非飲んでみて下さい

あまりにも美味しかったのでたくさん持って帰ろうと空っぽの容器全部に水を詰めたので帰りの方が大荷物になってしまいました

御沢登山口から長坂をひたすら登る

朝5時頃の御沢野営場駐車場です。登山口に野営場があるのはありがたいですね。ここでテン泊している人もちらほら見受けられました。

登山口まで400mちょっとの林道歩きです。立派な杉が立ち並ぶ様に信仰の深さを感じさせます。

大白布沢を渡って御沢登山口に着きました。近くに4本の大きな杉が生えており、その傍らには御沢神社の祠が立っています。かつて修験者はこのあたりで垢離を取ってから山に入っていたらしく、どこか神聖な雰囲気があります。

登山口から4kmぐらいの間はひたすら樹林帯を登って高度を稼いでいきます。概ね歩きやすい山道ですが、場所によっては木の根が露出している部分もあるので気が抜けません。多雪地域なので幹がぐにゃっと曲がった木が度々見受けられました。

横峰の手前には滑りやすい岩場もあり悪天候だと苦労しそうです。

一つ目のピークである横峰に着きましたがまだ展望はありません。横峰周辺の花はツルアリドオシやクロヅルなど樹林帯らしい顔ぶれです。

地蔵山に近づくと木々の間から少しずつ山が見えるようになってきました。

水場を通り過ぎたら地蔵山下分岐です。左の三国岳方面に向かいます。

水場の近くにはイワイチョウが群生しており標高が上がってきたことを感じさせます。

分岐の先から少しずつ視界が開けてきます。

稜線をバックに咲き並ぶヨツバヒヨドリ。夏山らしい爽やかな景色です。

最初の難所剣ヶ峰

標高を上げていくと岩場が見えてきました。難所の剣ヶ峰はまだ先ですが、個人的にはこの表面が風化した真砂土交じりの岩場が結構歩きにくく感じました。

先行していた方が道端を見ていたので様子を見に行くとヒカゲノカズラがにょきにょきと穂を伸ばしていました。可愛い見た目をしていますが古事記や古典文学にも登場し神事にも使われるというすごい植物です。

10分ほど歩き鞍部を越えた先が剣ヶ峰です。最初の登りがそこそこ急なので三点支持で確実に進みます。

花崗岩質の岩場なのでグリップが効きやすく思いのほか歩きやすいです。道の端は切り立っていて高度感がありますが道幅自体は広いので焦らず進みます。

剣ヶ峰ではキンコウカが出迎えてくれました。湿原でよく見る花なのでこんなところで会えるとは思ってもみませんでした。幸先良いですね。

表面が平らな岩塊が並ぶ辺りは緊張感がありました。晴れて岩が乾いていたので良かったですが濡れていたら歩きにくいのではないかと思います。

崖際の狭いクラックにハクサンオミナエシが群生していました。凄まじい根性です。

剣ヶ峰の最後の難所は岩場のトラバースです。距離は短いですが足場が狭くて結構怖いので下を見過ぎずロープと足の感覚に集中して一気に通り抜けました。

ちょこっと登った先が三国小屋なのですが休憩している内に写真を撮るのを忘れて通り抜けてしまいました。三国小屋の分岐を北に向かって進んでいきます。

花咲く山道

三国小屋の先はアップダウンの繰り返しです。目的地の飯豊本山が全く見えないのでただひたすら歩くのみです。

剣ヶ峰をすぎてからも道のバリエーションは豊かで、ハシゴやボロボロの岩場、ザレ場などが次々現れて気が抜けません。

道端にセンジュガンピが咲いていました。花の大きさは2cm程でナデシコ科の山野草の中では小さめなのですが存在感のある花です。

種蒔山のピークを越えると一気に花の種類が増えてきます。

一輪だけ残っていた終わりかけのヒメサユリ。生息地の狭い希少種で福島県内だと会津地方に幾つか群生地があります。麓だと6月頃に咲く花なのですが、今はもう8月だし流石に飯豊山上でも見られないだろうと思っていたのでラッキーでした。

7月ごろまで雪が残っているらしい種蒔雪渓の辺りにはモミジカラマツの大群生が広がっていました。

ニッコウキスゲもこの辺りにはちょっと残っていました。雪渓の周辺なので若干花の時期がズレているのかもしれません。

右の方に切合小屋の屋根が見えます。ここから草履塚までは150m程の登りになるのでしっかり休憩していきます。

キツイ登りではありますが丘の上に広がるのどかな雪田草原という感じで癒される景色です。

リンドウを見つけたので近寄ってみたらミヤマリンドウの方でした。これだけしっかり花弁が開いていれば間違えようがないですね。真ん丸のシルエットが可愛い花です。

登山道からちょっと離れたところにシラネアオイが群生していたのでカメラを向けましたがちょっと遠すぎました。今回は望遠を持ってきて無かったので自分の目で楽しみます。

一瞬だけ森の中を潜り抜けて草履塚に着きました。

草履塚の北面に向かい進んでいると、流れる雲の切れ間から2つ目の難所である御秘所が姿を現しました。本来はこの辺りから飯豊本山まで見渡せるのかもしれませんが、今回の雲は丹念に進行方向を覆い隠してくるので、次に何が来るのか分からないワクワク感で一杯です。演出というものをよく分かっていますね。

かっこいい岩場です。かつての飯豊登拝ではここを越えたら一人前だと言われていたらしく貫禄があります。

御秘所を越えて本山小屋へ

鞍部の姥ノ前まで来ました。ここには姥権現が祀られています。女人禁制の飯豊山に足を踏み入れた女性が石に変えられてしまった姿であるという伝説が残っています。飯豊に登る老若男女を見守るありがたい神様です。

姥ノ前を通り過ぎて御秘所に入ります。飯豊最大の難所とも言われる場所なので気合を入れていきます。

とはいえ現代では鎖が付いていますしマーキングもあるのでそこまで苦労することはないと思います。丁寧に整備していただき感謝です。

御秘所を越えたら飯豊本山は目と鼻の先のはずなのですが、道の先はやっぱり雲に覆い隠されています。とことんまで焦らすつもりのようです。

見渡す限りの低潅木と大草原です。マツムシソウやハクサンボウフウが山肌を彩っています。

目の前に聳えるピークは一ノ王子です。ここのザレ場を登り切った先にテント場と本山小屋があります。

一気に登り切ってテント場に着きました。水が無くなったので水場に寄っていきました。テント場を右側に進み斜面をちょっと下った所が水場なのですが、結構険しい道なので荷物はデポして行くのがオススメです。

テント場を北に通り抜けて本山小屋に到着です。

飯豊本山登頂

1時間ぐらい寝っ転がって疲れが取れたので飯豊本山に登ってみることにしました。雲が出てるので展望は期待せず下見のつもりで行きます。

雲が流れて飯豊本山の全体像が見えてきました。起伏がありそうに見えますがそこまでキツイ道のりではないです。

本山への道中でようやくイイデリンドウを見つけました。噂通りお星様みたいな花でした。青の濃い深みのある色合いが夏空のように爽やかです。

景色を楽しみながらゆっくり歩いて30分程で飯豊山頂に着きました。山頂の祠は屋根と基礎だけ建っていました。青空と白い雲が夏らしいですね。

東を振り返るとまるで本山小屋が雲の中に浮かんでいるようでした。

北の宝珠山方面に続く大嵓(ダイグラ)尾根。

白い岩塊がポツリポツリと顔を出しているのがかっこいいです。

西側は御西岳に向かう登山道だけが見えています。最高峰の大日岳や北俣岳方面は完全に雲に覆い隠されてしまっていますが、これはこれでミステリアスでいい景色です。

山頂からの景色を楽しんだので一旦本山小屋に戻ります。日没前までしばし休憩です。

飯豊山の夕暮れ

日没まで1時間を切ったので外に出てみると大分雲が晴れてきていました。

大日岳ももう少しで見えそうです。

東の方にはブロッケンが出ているようで人が集まっていました。鳥海山ぶりのブロッケンでした。

飯豊本山に行くときに目星をつけていた場所に撮影機材と三脚を持ってきました。真っ白な雲と山影が作り上げるダイナミックな景色が広がっています。左奥に大日岳が見えてきました。

御西岳から大日岳にかけての稜線は低潅木や雪田草原から成ることから山全体が滑らかなテクスチャに覆われており、ソフトな陰影が形成されるというのが飯豊の景観の魅力です。同じく東北の日本海側に位置する朝日岳の景色と近しいものに思えます。

大日岳が姿を現しました。山というのは見てしまうと登りたくなるものですが、最高峰は次の楽しみに取っておきます。

かなり日が傾いてきました。道中は雲が多くて景色にはあまり期待できないかとも思いましたが、頭上は晴れて雲海も綺麗に出てくれたので一安心でした。

飯豊本山の南面は実川沿いに渓谷が刻まれており、雲がこの谷を沿って流れてきているようでした。

刻一刻と変化する景色に目が離せません。

飯豊本山に日が沈む瞬間をゆっくり眺めました。

日没後に段々と雲が濃くなってきて飯豊本山の向こうを覆い隠していきました。

飯豊本山の向こうに広がる越後平野を眺めている内に日が暮れていきました。

良いところで雲が出たり晴れたりしてくれて、つくづく天気に恵まれた一日でした。次の日を楽しみに小屋に戻ったのでした。

朝の飯豊山

日の出前に起きて小屋から出てみると綺麗に色づいた明け方の空に月が出ていました。

日が登る前に飯豊本山に登ります。暗いですが前日しっかり下見をしたのでスイスイ登れました。

東に向けてカメラをセッティングしたら日の出を待ちます。今回は角型フィルターも持ってきているので準備はバッチリです。

蔵王連峰の真ん中から日が登ってきました。ハイマツが朝陽に輝いて綺麗です。

本山小屋への道も黄金色に染まっていきます。

大日岳にも陽が射し始めました。ちょうど大日岳の手前の方に飯豊本山の影が伸びていました。

ダイグラ尾根には真横から朝陽が射しこむので、太陽が上がるにつれて陰影が濃くなり尾根が浮き彫りになっていくようでした。日の出前後の写真ですが1時間ほどでこれだけ色が変わっていきます。

頂上の景色を存分に堪能したので下りてきました。1日目は日陰になっていて本山の山容がよく分かりませんでしたが、朝になると牛の背中のようなぼこぼこした姿が良く分かります。

大日岳の周りだけ雲が湧き始めました。笠雲は雨の前兆などと言いますがこの場合はどうでしょうか。天気予報だと今日は下り坂だったのを思い出します。

小屋の目の前に鎮座する飯豊山神社奥宮に参拝していきます。境内は撮影禁止となっておりコンクリート造の小屋の中に祠が据えられています。

雨が降る前に一気に下山

お参りも済ませたので山を下りていきます。帰り際にテント場近くの水場にもう一度寄っていきました。近くにはチングルマやハクサンコザクラが咲いていました。さすがに8月には花の盛りを過ぎている種類のはずですが水場の辺りは冷涼なので開花時期が遅いみたいです。

ちょうど本山小屋の管理人さんが小屋用の水を汲んでいたので花の咲く場所、熊の行動範囲など色々お話を聞かせて頂きました。

テント場を抜け石垣を過ぎると復路が一望できます。真ん中の辺りに御秘所や草履塚、左奥の鞍部に切合小屋が見えます。改めて見ると長い道のりです。来るときはガスって先が見えなかったので無心で前に進めたのである意味気が楽だったかもしれません。

御秘所までの道のりはお花だらけで楽しく歩けました。往路では疲れていて気付かなかった花も結構ありました。大好きなハクサンフウロも咲いていて気分が上がります。

御秘所に着きました。上りはきつかったですが下りは体力に余裕があり、勝手も分かっているので楽でした。

1日目とは打って変わって見晴らしのいい道を進みあっという間に切合小屋に着きました。

大日杉分岐を過ぎて梯子を下り三国小屋に近づいてきた辺りで雲行きが怪しくなってきました。やっぱり天気予報は当たるものです。

足場が悪くなってしまう前に剣ヶ峰を越えてしまおうという事で三国小屋を通り過ぎてそのまま剣ヶ峰の入り口まで来ました。

トンボの応援を受けつつササっと通過しました。

雨が降っていたら怖いだろうなと思いながら歩いていきます。

かわいいキノコやタマガワホトトギスを見ている内に水場に着きました。

ここまで来たら後はひたすら樹林帯の下りです。

登山道の真ん中でもぞもぞ動いている虫がいたのでよく見たらクワガタでした。これミヤマかなと観察しながらしばらく撮影していました。クワガタのメスって顎がニッパーみたいで貫禄がありますね。踏まれたら可哀そうなので近くの茂みに移動してもらいました。

登りは辛い長坂ですが一辺倒の坂道なので下りだと楽なものです。膝に負担が掛からないようにだけ注意して一気に下りました。

杉林が見えてきたら登山口はすぐそこ。

駐車場にたどり着き無事に下山完了しました。

あとがき

2024年の大目標としていた飯豊山登山は天候に恵まれるとともに、体力づくりの甲斐もあって終始楽しく充実したものになりました。難所である剣ヶ峰と御秘所も余裕を持って通過することが出来たので日頃の登山の成果を実感できました。

飯豊山頂では飯豊に通い詰めているベテランの方とお話しすることができ、他のルートの特徴や魅力をたくさん知ることが出来たので、今後も色々なルートで飯豊に登りたいと思います。何より今回は大日岳に登っていないので次の山行では飯豊最高峰からの眺めを味わってみたいと思います。

今回は会津側からの飯豊信仰にフォーカスしてみましたが、新潟、山形においても飯豊山は広く信仰されており、次回はそのあたりも勉強したいところです。

公式サイト

山都町史編さん委員会 編『山都町史』第2巻 (通史編 2),山都町,1991.3.

山都町市編さん委員会 編『山都町史』第3巻 (民俗編),山都町,1986.12.

山都町史編さん委員会 編『福島県山都町史資料集』第9集 (飯豊山信仰),山都町教育委員会,1990.3.

岩崎敏夫 著『東北の山岳信仰』,岩崎美術社,1984.4.

畔上能力 編(2021)『山渓ハンディ図鑑2山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社

清水建美 編(2021)『山渓ハンディ図鑑8高山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社