この記事は唐松岳・五竜岳縦走の1日目(八方尾根~唐松岳)の登山記録です。2日目(牛首~五竜岳~遠見尾根)は下の記事をご覧ください。

【北アルプス】唐松岳・五竜岳縦走2日目~牛首を越えて岩稜戴く五竜岳山頂へ~【9月】

【北アルプス】唐松岳・五竜岳縦走2日目~牛首を越えて岩稜戴く五竜岳山頂へ~【9月】

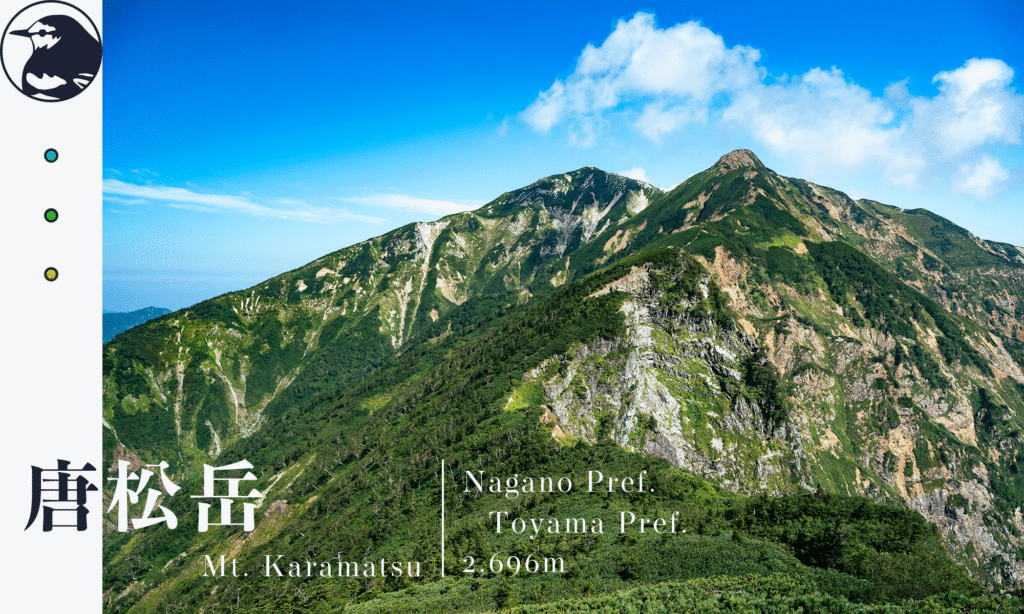

唐松岳について

所在地:長野県・富山県

山系:飛騨山脈

標高:2,696m

選定:日本三百名山

唐松岳は北アルプス北東部に聳える後立山連峰のちょうど真ん中辺りに位置する山。均整のとれたスマートな山容が美しく、頂上山荘から眺めた時の三角形のシルエットが印象的です。北アルプスの一座なだけあって標高2695mの高山ですが、東麓の白馬八方尾根スキー場からゴンドラとリフトを乗り継いで標高1840m地点から登り始めることができ、登山道の八方尾根には難所が少ないことから、北アルプス入門におすすめの山としてよく知られています。

八方池と白馬の山々

唐松岳への登山道「八方尾根」は山頂駅から八方池までの道のりがトレッキングコースとして整備されています。なみなみと雪解け水を湛える八方池に重厚な山容を誇る白馬の山々が映し出される様は、北アルプスの雄大さを象徴するような絶景です。

多様な高山植物を楽しむことができるのも八方尾根の魅力の一つ。八方尾根では黒菱平から八方池を越えた先のダケカンバ林に至るまで高い木がほとんどなく、まるで森林限界の上のような光景が広がっています。

植生の垂直分布においてはダケカンバ林のような亜高山帯の上に高山植物の生える高山帯が分布するはずなのですが、八方尾根においてはこの順序が逆転しています。この現象は八方尾根を構成する蛇紋岩が主因となって樹林帯の形成が抑制されることで生じる植生の「逆転現象」と呼ばれていて、リフトから降りてすぐに高山植物が楽しめるのはこうした地質学的特徴などが深く関係しています。

リフト山頂駅から歩いて1時間ほどの手軽な場所に位置することから、池の畔には八方池を目当てに訪れた軽装の観光客の方もたくさん見受けられます。かくいう自分も初めてのアルプスはこのトレッキングコースで、運動靴にジーパンでヒイヒイ言いながら八方池を目指したのを覚えています。あの頃の辛くも楽しい記憶が今の登山に繋がっているのかなと思うと、八方池は自分にとって大切な場所です。

唐松岳五竜岳縦走ルートについて

唐松五竜縦走(唐松岳頂上山荘泊) / 白雀さんの白岳(長野県)・西遠見山・唐松岳の活動データ | YAMAP / ヤマップ

今回の山行では八方尾根を登って唐松岳頂上山荘に宿泊し、唐松岳から五竜岳に縦走して遠見尾根を下りるルートを選びました。唐松岳五竜岳縦走は信州山のグレーディング(難易度)では5Cで、五竜岳のピストンと難易度としては同じになっています。ルートの中では五竜岳の山頂直下が最も難易度が高いと感じたので、それがグレーディングにも反映されているのだと思われます。北の不帰キレットや南の八峰キレットより難易度は下がりますが、岩場を安定して通過する技術は必要です。

唐松岳から五竜岳へ向かう縦走路の最初の方には牛首と呼ばれる岩場や鎖場があります。ここの難易度はそこまで高くないのですが高度感はかなりのものです。ヘルメット着用奨励山域では無いですが着けていた方が安心だと思います。

最大の難所は五竜岳山頂直下の岩場です。見た目は地味なのですが岩の表面が平滑でグリップが効きにくく結構滑りやすいです。乗り越えが必要が何ヶ所かあり、そこで一度足を滑らせて鎖を掴んでいなかったら転倒しそうになりました。高度感があまり無いので緊張感が抜ける上に山頂直下で気持ちは焦りがちになるので、こういう場所ほど気をつけて進む必要があると実感しました。

八方尾根は道が安定していましたが、遠見尾根は軽い鎖場の他に一部滑りやすい場所、足場が不安定な場所があって少し怖いと感じることがありました。遠見尾根は技術的難易度こそ高くない道ですが滑落事故が度々起きる場所なので、特に体力を消耗している下りで遠見尾根を選択する場合は注意してください。

白馬デマンドタクシー

マイカーを八方尾根麓の駐車場に停めて縦走し遠見尾根麓に下山したのですが、下山後には元の登山口へバスやタクシーで帰る必要がありソロだと結構な出費になります。という訳で「白馬デマンドタクシー」を利用して八方尾根まで移動しました。

「白馬デマンドタクシー」というのは白馬村で運営している乗合タクシーで、アプリから乗降口と時刻を指定して予約することで利用できます。3日前から当日も予約可能で運行時間は午前8時~午後5時。お値段は数百円と格安になっておりアプリ内決済も可能で登山者には大変ありがたいサービスです。

詳しい内容は白馬村公式観光サイトの案内pdfをご確認ください。

花咲く八方池トレッキングコース

白馬八方尾根スキー場に来ました。チケット売り場は開店前から列が出来ていたので早めの到着がおすすめです。この時(2024年)の販売開始時刻は7:45でした。

ゴンドラの列に並びます。ヴィクトワール・シュヴァルブラン・村男Ⅲ世がお出迎えしてくれます。

ゴンドラに乗り込みました。ガスが濃くてちょっと不安ですが、晴れるという天気予報を信じます。

牛もいます。

兎平でリフトに乗り換えです。眼下にはオオイタドリとハンゴンソウのお花畑が広がります。

黒菱平に着きました。ハクサンタイゲキが鮮やかに紅葉していました。

最後にもう一回リフトを乗り継ぎます。雲が流れて上の方にちょっとずつ青空が見えてきました。

頂上駅に着きました。ここから八方尾根の登山道が始まります。

トレッキングコースとして整備されていますがちょっとした岩場もあったりして楽しい道のりです。

ミヤマコゴメグサやシナノオトギリなどの山野草が歩いてすぐの場所に咲いていました。

ハクサンシャジンも至る所に群生していました。ツリガネニンジンの高山型で、15~50cmと背が低く花が2~3段に輪生するのが特徴です。参考までに福島の矢大臣山で撮ったツリガネニンジンを並べておきます。ツリガネニンジンはこんな感じで何段も花を付けているのを見かけます。

花を見ながら歩きケルンを幾つか通り過ぎて、標高2,080mの第三ケルンに着きました。ここから八方池を見下ろすことが出来ます。

ということで東方向に目を向けてみると真っ白な雲が白馬三山を覆っていました。まあ青空が見えるだけ良いかなという感じです。八方池の畔では色んな格好の人が思い思いに池の景色を楽しんでいます。

ちなみに2019年に八方池を訪れた際の写真がこちら。水鏡に白馬の山々と青空が写り込む素晴らしい景色に感動したのを今でも覚えています。

八方池の周りにはタカネマツムシソウの群落が点在していました。マツムシソウの高山型で背が低いが花が大きいのが特徴です。これもやっぱり見分けが難しいので、標高の高い八方尾根に咲いているからタカネマツムシソウだろうと思いながら撮っています。参考までに福島の額取山で撮ったマツムシソウと並べておきます。花を撮ると茎から根本まで写り込むのがタカネマツムシソウの背の低さを表しているような気がします。

八方池の先へ

長居していても雲は晴れないと判断して先に進むことにしました。2019年に訪れた際は八方池で引き返したのでここから先は未踏の地です。白馬に一時の別れを告げつつ登っていきます。

八方池を通り過ぎて登っていくと登山道はダケカンバ林に入ります。この林は下ノ樺と呼ばれており、ここを抜けた先にもう一度、上ノ樺に入ることになります。

下ノ樺を抜けたら少し青空が見えてきました。青い空と白い雲が眩しい、実に夏らしい風景です。

八方尾根に咲くワレモコウの仲間には、ミヤマワレモコウとカライトソウの雑種であるハッポウワレモコウというものがあるらしく、ワレモコウの様な花穂でおしべが萼片より長く伸びるのが特徴です。この花を撮っている時に若干穂が長いのが気になっていたのですが、右の花穂を見るとおしべが長く伸びているのでハッポウワレモコウの可能性が高そうです。花期が終わりに差し掛かっているようで、真ん中の花穂はおしべが全部抜け落ちてどうやっても見分けが付かない状態になっており、もう少し遅ければ確実に見逃していたことでしょう。運がよかったです。

ハッポウワレモコウは発見当初はワレモコウとカライトソウの雑種であると考えられており、古い文献にもそのような記載が散見されますが、その後の研究でミヤマワレモコウとカライトソウの雑種であることが明らかになっています。詳細は下記参考文献の『日本産バラ科ワレモコウ属の2新雑種』をご覧ください。

草むらの中にはトリカブトの仲間やカライトソウが咲いていました。ヤマハハコはちょっとパリパリになってきています。

ちょっとずつダケカンバが増え始め、上ノ樺に入っていきます。

上ノ樺ではダケカンバが横向きに生える場所を通り抜けていきます。横というかもはや下向きに伸びています。大量に降り積もる雪にも負けず大きく成長するダケカンバの生命力はすごいです。

ダケカンバ林を抜けた先はハイマツ林です。

ここまで見かけていないチングルマやミヤマリンドウが現れ始めました。

丸山ケルンに着きました。

ここでまた白馬の方へ展望が開けてくるのですが、ちょうど良く雲の切れ間から顔を覗かせてくれました。不帰の嶮の辺りでしょうか。ほんの数分で再び隠れてしまったのですが山に歓迎されているようで嬉しい限りです。

丸山ケルンの先も見晴らしのいい道が続きます。

この辺りにはオヤマリンドウが一杯咲いていました。

そして目を引いたのがこの白っぽいリンドウ。白いリンドウといえばトウヤクリンドウですが、背が高く葉が互生していることからこれは白花のオヤマリンドウではないかと思います。白花もあると山渓ハンディ図鑑には載っていたのですが実際に見たのは初めてです。この辺りだけ白花の株が繁殖しているようです。

岩場を越えた先に頂上山荘の屋根が見えてきました。

唐松岳で楽しむ白馬の山々の大展望

唐松岳頂上山荘は本館・北館・南館の3棟が並んでおり今回は北館に案内されました。ベッドは2段になっており畳敷きで快適です。

ちょっと休憩したので唐松岳の頂上を目指します。なんだか薄暗いですが晴れてくると良いな。頂上までの道のりは前半が土、後半が岩場という感じで危険箇所はありません。

小屋からちょっと歩いた所の斜面にコマクサが群生しており、終わりかけの花がわずかに残っていました。

すれ違う方にライチョウが居たと教えて頂いたので注意深く見回していると、ハイマツ林の中でのんびりしている個体がいました。ちょっと遠いので望遠を持ってくればよかった。

頂上に着きました。大分雲が流れて青空が見え始めました。

不帰の嶮と白馬方面です。見えるところだけでも結構大変そうですがこれだけのアップダウンを越えないと唐松から白馬まではたどり着けないんですね。

不帰の嶮にクローズアップしてみます。ちょうど真ん中の辺りに人がいるのですが米粒どころか点にしか見えません。アルプスのスケールの大きさを感じます。

ちょっと待っていたら八方池の辺りでは雲に覆われて見えなかった白馬の山々も姿を現しました。色とりどりの山肌が青空に映えます。真っ白な白馬鑓がかっこいいですね。

唐松岳から眺める頂上山荘です。こんな山の上に建てられるものなんだなーと色んな山小屋に行くたびに感嘆してしまいます。ここの山小屋は斜面にへばりつくように建っていて迫力があります。小屋の右下の方に道があり、斜面を下りた先がテント場になっています。小屋から大分離れていて大変そうではありますが周りに人が来ないのでゆったり過ごせそうです。右奥の高まりが明日通る牛首です。

小屋に戻って唐松岳を見上げます。登る前は分厚い雲に覆われていたのにここまで晴れてくれました。

日没の時間までしばらく休憩。まわりがオレンジ色になってきたので外に出ます。

南に五竜のシルエットが浮かび上がっていました。まだ見ぬ強敵みたいな演出ですね。明日登るのが楽しみです。

西日に照らされる不帰の嶮がかっこいいです。

よーし気合い入れて夕日を撮るぞーと三脚立ててフィルター付けて意気込んでたら、西の空は分厚い雲に覆われていて早々に太陽は隠れていきました。残念。でも雲の隙間から立ち上がる陽光が綺麗でした。

日も沈んだところで小屋に戻って夕飯を頂きました。品数が多いのが嬉しいですね。やっぱり山の上で食べる白ご飯は美味しいです。

ご飯を食べて外に出ると雲が晴れて綺麗な星空が待っていました。こんなに濃い天の川を見るのは大学の頃以来だなーとしみじみ思いながら空を見上げていました。

【北アルプス】唐松岳・五竜岳縦走2日目~牛首を越えて岩稜戴く五竜岳山頂へ~【9月】

【北アルプス】唐松岳・五竜岳縦走2日目~牛首を越えて岩稜戴く五竜岳山頂へ~【9月】

公式サイト

鳴橋直弘・岩坪美兼(2010)「日本産バラ科ワレモコウ属の2新雑種」,『植物地理・分類研究』Vol.58, p.15-19, 2010

沼田眞・岩瀬徹(2021)『図説 日本の植生』講談社学術文庫

畔上能力 編(2021)『山渓ハンディ図鑑2山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社

清水建美 編(2021)『山渓ハンディ図鑑8高山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社