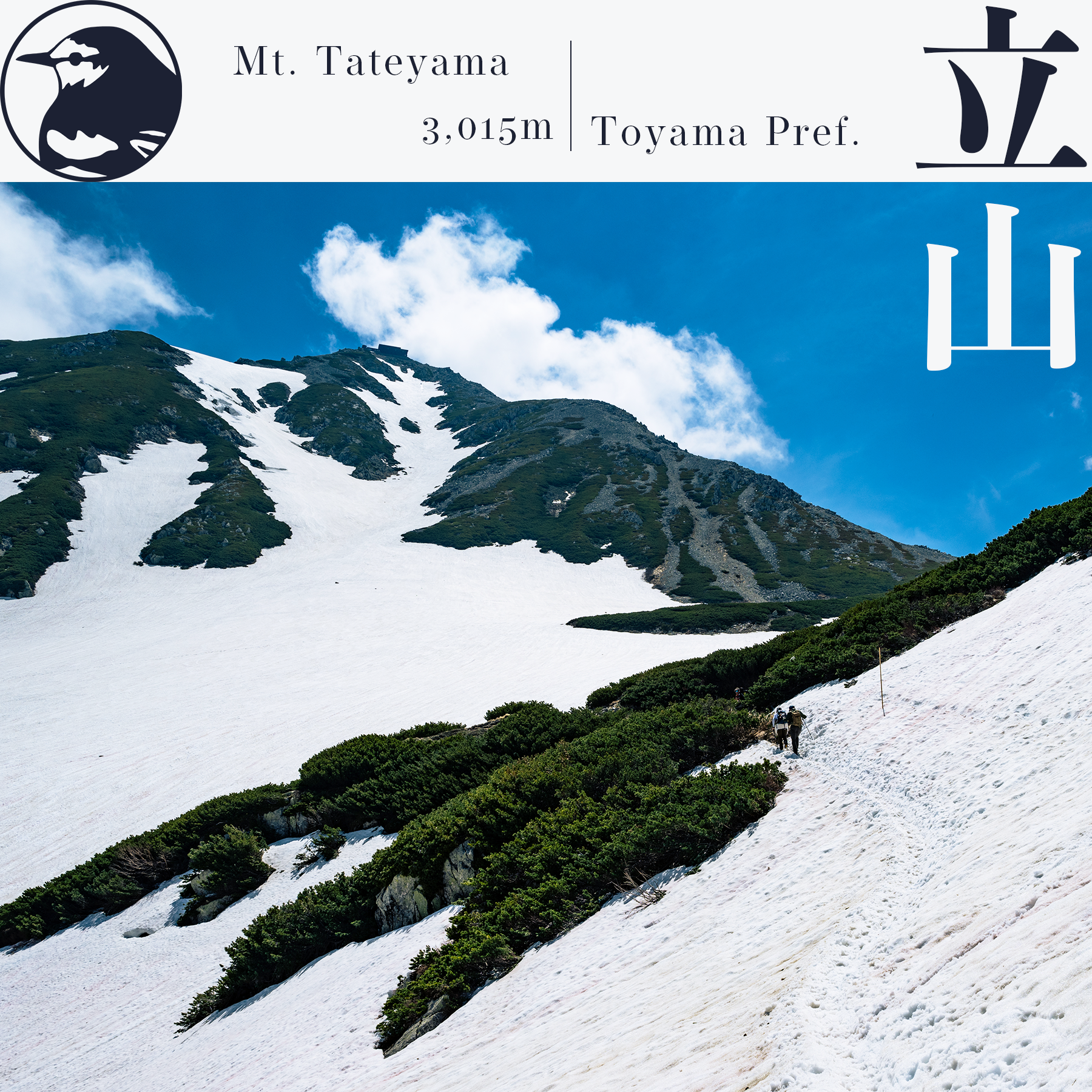

安達太良山について

所在地:福島県

山系:奥羽山脈

標高:1,700m

最高峰:1,728m(箕輪山)

選定:日本百名山・花の百名山・うつくしま百名山

安達太良山については、これまで東から登る奥岳登山口ルートと北の野地温泉登山口ルートを紹介しましたが、今回は西から登る沼尻登山口コースを紹介します。

過去の安達太良山の記事は以下からご覧ください。

【東北】安達太良山登山~奥岳登山口からロープウェイで沼ノ平へ~【6月】

【東北】安達太良山登山~奥岳登山口からロープウェイで沼ノ平へ~【6月】

【東北】箕輪山~野路温泉口から登る紅葉の安達太良連峰最高峰~【10月】

【東北】箕輪山~野路温泉口から登る紅葉の安達太良連峰最高峰~【10月】

安達太良山の周辺には数多くの温泉宿が軒を連ねていますが、沼尻ルートはそんな安達太良の県下有数の温泉地としての一面を最も間近に感じられる登山道といってもいいでしょう。安達太良西麓の中ノ沢温泉・沼尻温泉は単一源泉湧出量日本一を誇る温泉地であり、沼尻ルートではその源泉である沼尻元湯から温泉を運ぶ湯樋や温泉成分の含まれる硫黄川を横目に歩いていきます。こんこんと流れ出る温泉の音、鼻腔を刺激する硫黄の香り。安達太良のもたらす自然の恵みを五感で味わう贅沢な時間が待っています。

硫黄産地として栄えた沼尻鉱山

沼尻登山口からの道のりは安達太良山の歴史を辿る道のりでもあります。往古より硫黄産地として知られた沼尻は明治21年(1888年)に沼尻鉱山として操業を開始し、硫黄川沿いに白糸の滝の上流から沼ノ平火口に至る広い範囲で採掘が行われていました。火口にまで精錬所や生活棟が建っていたこともあって、明治33年(1900年)に起きた爆発的噴火では火口から硫黄川沿いへ流れ出た火砕サージにより多数の死傷者を出しました。その後は経営陣が入れ替わりながら操業が続けられ、最終的には日本硫黄株式会社として採掘が行われるようになりました。往時には学校や診療所が建ち川桁からは硫黄運搬用の鉄道が引かれ、1000人以上の人が住む鉱山集落として栄えたといいます。しかし石炭から石油へのエネルギー転換および公害の社会問題化による環境規制に伴い、石油の脱硫による硫黄生産量が爆発的に増加すると全国的に硫黄鉱山は斜陽を迎え、1968年に沼尻鉱山は閉山となりました。硫黄川沿いの僅かな遺構と今なお湧き出る硫黄分豊富な温泉という対照的な風景が、硫黄鉱山の盛衰を一挙に表しているように思えます。

沼尻登山口ルートについて

船明神山・安達太良山・矢筈森・鉄山 / 白雀さんの鉄山(福島県)・安達太良山・船明神山の活動データ | YAMAP / ヤマップ

安達太良山西麓の沼尻登山口は沼尻温泉を抜けてスキー場を登った先に位置しています。沼尻スキー場より先の道は深い轍の刻まれた砂利道で車体が上下左右に揺られるので、車高の低い車は底を擦ってしまうおそれがあります。駐車場は未舗装の土と砂利で、数十台は停められそうな広いものになっています。

登山道は沼ノ平を反時計回りに周回するコースにしました。どちらの方向に歩いても難易度に極端な差はないですが、険しい岩場のある矢筈森から鉄山までの道が登りになります。その分、胎内岩から硫黄川への岩場が下りになるので結局差し引きゼロという感じです。沼尻コースの目玉である湯樋や硫黄川を最後の楽しみにとっておきたかったというのがこのルート取りにした大きな理由です。

沼ノ平から硫黄川周辺には硫化水素が充満している場所が多いので登山道を外れないように注意しましょう。1997年には悪天候により硫化水素の溜まる窪地に迷い込んだ登山者4名が亡くなる事故が起こり沼ノ平を通るルートが通行禁止となっています。また2023年には入浴目的で登山道を外れて湯の花採取場周辺に入った方が亡くなる事故が起こっています。

沼尻登山口から沼ノ平南縁へ登る

朝4時の沼尻登山口です。この日は安達太良山の山開きなのでこちらも結構混み合うかなと思い、前日の内に駐車場に来て車中泊しました。ちょっと早いですが出発します。

3分くらい歩くと白糸の滝の展望地点に着きます。岩壁から流れ落ちる大量の水は温泉水の贅沢なかけ流しです。

登山道の最初の方は安達太良の外輪山を遠目に見つつ登っていきます。

アカモノにイワカガミ、ツルシキミなど歩き始めて20分ほどでたくさんの高山植物をみることができました。沼尻登山口から障子ヶ岩あたりの道中は特に春の花がたくさん咲いていました。

むこうに見えるピークに向かって進んでいきます。左手には硫黄川沿いの沼尻鉱山跡を見下ろします。早く近くで見てみたいところですが帰りの楽しみに取っておいて先を急ぎます。

障子ヶ岩への道は土と木の根っこで非常に滑りやすいです。前日天気が悪かったので路面が湿っていて苦労しました。

ツバメオモトにヤブデマリと、白い花がいっぱい咲いていました。

ここで北を見てみると吾妻連峰の全容を一望できます。山々が東西に連なっているので福島盆地から見上げても吾妻小富士や一切経山、東吾妻山がぎゅっと詰まっている感じで全体像がイメージしにくいんですが、安達太良から見てみるとその雄大な山体が見て取れます。

振り返ってみれば磐梯山がすぐ近くに聳え立っています。磐梯山は南の猪苗代湖や北の裏磐梯からみることが多いので、東側から見た磐梯山の姿はちょっと珍しいかもしれません。磐梯山の手前に櫛ヶ峰や赤埴山が並んで中央火口に広がる湿地帯の「沼ノ平」を取り囲んでいます。隣同士の磐梯山と安達太良に同名の「沼ノ平」があるのでちょっとややこしいです。

背の高い笹藪を抜けて見晴らしのいい高台に出ました。このあたりは障子ヶ岩といって文字通り平らな岩壁が連なっています。

足元の岩場にはミネズオウが咲いていました。

南西から見た沼ノ平は硫黄川周辺の真っ白な尾根が前面に出てくるので、より一層荒涼とした雰囲気が深まります。

障子ヶ岩の上を進んでいくと船明神山の岩塊が見えてきました。

船明神山周辺散策

岩塊の手前まで来ました。ここには名物の池がありますが、たぶん決まった名前のない名無し池です。春先は残雪で橋が架かって綺麗らしいと知り合いに教えてもらって楽しみにしていたのですが、ちょっと来るのが遅かったみたいです。

池の畔でちょっと休憩、腹ごしらえもしておきます。まだ朝7時ですが山開きで山頂は混んでそうなので人のいないこちらで休憩。しばらくゆっくりしたので先に向かいます。この岩塊はぐるっと回りこんで登る形で登山道が引かれています。

至る所に大岩が転がっていて面白い景色です。

若干の岩登りはありますがきつい道ではありません。

岩塊の上面に来ました。外見通り台地状の地形になっているので非常に解放感があって気分よく歩けます。

祠も鎮座していました。お参りして中を覗いてみると”舩大明神”と刻まれています。『延喜式』によればここ船明神山に祀られているのは禰宜大刀自神。禰宜(神職)に刀自(女性の尊称)とある通り神に仕える巫女神と考えられています。

この神と安達太良山頂の飯豊別神、矢筈森の飯津売神を合わせて安達嶺三所明神と呼びます。これら三柱の神と鉄山の小陽日温泉神は安達太良神社の御祭神となっています。

岩の上に立ってぐるりと周囲を見回してみます。ここから見た沼ノ平は白い部分が横に広がってスケール感を強く感じる姿になります。

南の方には和尚山と石筵の集落が見えます。東西北の三方向からは登ったので、次の安達太良登山では南から和尚山を通って登ろうかなと計画しています。

岩塊を下りて船明神山の山頂に向かいます。実は船明神山の山頂は岩塊の背後にあるザレ場を越えたハイマツ群落の中にあります。明らかに名前の由来はあの船のような岩塊なので、岩場に登頂すれば十分な気もしますが折角なのでピークハントしていきました。

船明神山から見る安達太良山は緑色多めです。荒涼とした山頂のイメージなのでちょっと意外です。

この辺りには気象庁の観測装置も設置してあります。常時観測火山である安達太良山の一面を思い起こさせる風景です。

安達太良山頂から沼ノ平北縁へ稜線めぐり

船明神山から安達太良山頂へ向かいます。ザレた尾根を歩いていくので滑落に注意です。

この辺りの尾根からみた沼ノ平は白と黄色の尾根に囲まれた異世界の門のような雰囲気です。深い山の中に真っ白な風景が広がる異質感に、底知れぬ自然の奥深さが表れているようです。

風景を楽しみながら歩いている内に安達太良山頂への分岐に着きました。

山頂にはすでにたくさんの人が登っています。山頂直下に向かいます。

山開きの横断幕が掛かっていました。記念品でも貰って行こうかなと思ったんですが奥岳登山道の方は既に大行列になっていました。ここまで静かな山行だったので油断していましたが、やはり東北一の登山者数を誇る安達太良の人気は凄いですね。記念品は先着順なので貰うのは諦めて鉄山の方に向かうことにしました。

分岐を越えて牛の背を通り馬の背へ。

馬の背から振り返ると牛の背の曲線美が一望できます。安達太良の中でも大好きな景色の一つです。

鉄山の岩場を登っていき、あっという間に鉄山の上に着きました。安達太良の山頂が人で埋めつくされているのが見えました。

鉄山から鉄山避難小屋に向かいます。この小屋はどこから登ってもチェックポイントになるような立ち位置に建っているので、ここまで辿り着くとちょっと安心します。

鉄山避難小屋の先に進んでハイマツ林の中を歩いていると、二本のプロペラの立つ石塔が見えてきました。この塔は「石楠花の塔」といって、昭和33年(1958年)に起きた自衛隊機墜落事故の慰霊塔です。

さらに進んで胎内岩のあたりまで来ました。反対側の障子ヶ岩と比べるとこちらは剥き出しの岩場という感じです。

ここから沼ノ平を見下ろしてみると天然のダムのような地形に見えます。噴火の際に手前の開口部から火砕サージが流れていったという話がより実感を持って伝わってくるようです。

東を見るとその火砕流の堆積する硫黄川を見下ろせます。向こうに下りていきましょう。

胎内岩を下って沼尻鉱山跡へ

胎内岩から下りる岩場では狭い隙間を通っていきます。ここがまさに胎内岩の核心部である胎内くぐりです。難しい場所ではないですがザックが大きくて引っかかるので、先にザックを下ろしてから通り抜けました。

岩場を通り抜けて白いザレ場に下りてきました。巨岩、奇岩が立っていて興味深い風景です。

しばらく進み左手の川に近づいていきます。鮮やかな赤茶色は鉄分によるものでしょうか。

この辺りもイワカガミが群生していました。

山肌から足元まで真っ白な道です。カリカリとした心地よい踏み音を楽しみながら歩いていきます。

温泉を運ぶパイプや湯樋が見えてきました。ここまで来ると沼尻元湯が流れ込んで川の色が硫黄色になっています。川底の岩に硫黄が沈着しているのも見えます。

川の辺りに下りてきました。登山道より下流は中ノ沢温泉の私有地で立ち入り禁止の看板が立っています。ベテランの方に話を聞くと昔は硫黄川沿いに下っていって白糸の滝を見ながら沼尻登山口まで歩く道があったらしいです。

川に手を入れるとほんのり温くて癒されました。

パイプと湯樋の接続部を覗くと硫黄がびっしり付いていました。こっちは源泉掛け流しでアツアツなので手は入れませんでした。

対岸に渡り山の斜面を駆け登って沼尻登山口への道に合流します。ここから先は最初に通った沼尻登山口からの道をそのまま戻っていくだけです。

駐車場に戻ってきました。登る時は数台だけだった車も数十台に増えて駐車場の外まで溢れていました。

あとがき

中通りに住む自分にとって安達太良山といえば「ほんとうの空」がある自然豊かな故郷の山という印象が強かったのですが、安達太良西麓では地元の産業に深く関わる山であり、町を作りあげた恵みの山でもあったという事が沼尻の歴史を調べてみて初めて分かりました。見る角度によって姿を変える沼ノ平のように、安達太良山も視点を変えてみることで多様な魅力が明らかになる奥の深い山だと感じました。

公式サイト

藤縄明彦・工藤 崇・星住英夫(2006) 詳細火山データ集:安達太良火山.日本の火山,産総研地質調査総合センター (https://gbank.gsj.jp/volcano/Act_Vol/adatara/index.html)

藤縄明彦ほか(2006)「安達太良火山,1900年爆発的噴火の再検討」,『火山』, 51 巻, 5 号, p. 311-325.

猪苗代町史編さん委員会 編集『猪苗代町史』第1集,猪苗代町,1977.12.

猪苗代町史編さん委員会 編集『猪苗代町史』第3集,猪苗代町,1982.1.

二本松市 編『二本松市史』第1巻 (通史編 1 原始・古代・中世・近世),二本松市,1999.3.

大沼一雄 著『日本列島地図の旅』続,東洋書店,1986.9.

畔上能力 編(2021)『山渓ハンディ図鑑2山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社

清水建美 編(2021)『山渓ハンディ図鑑8高山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社