雨飾山について

所在地:新潟県・長野県

山系:頸城山塊

標高:1,963m

選定:日本百名山

雨飾山は新潟県西端の糸魚川市と長野県小谷村に跨り聳える頚城山塊の一座です。糸魚川市街地から姫川沿いに南下し根知川と出会う辺りで南東に目を向けてみれば、岩の塊のような海谷山塊の奥から顔を覗かせる雨飾山。舞台のような台地状の山体の上にちょこんと乗った双耳峰というどこか愛らしい姿が印象的です。一方で小谷側から見上げてみると「布団菱」と呼ばれる剥き出しの大岩壁に覆われた雄々しい峻峰へと様変わりします。

多彩な表情が魅力の雨飾山は登山道についても植生や景観の変化に富んでいます。ブナ林の広がる山麓からはしごの掛けられた尾根道を越えて笹平の中に通された登山道を歩き、山頂直下の急斜面を登った先に並ぶ二つのピーク。山頂からは同じ頸城山塊の焼山や火打山、北アルプスに戸隠連峰などの山々に加えて、姫川沿いに広がる糸魚川の街並みや日本海まで見渡す大展望が楽しめます。

奴奈川姫ゆかりの地と「女神の横顔」

糸魚川は『古事記』や『出雲国風土記』に伝わる高志国(今の新潟県から福井県)の姫「奴奈川姫(ぬなかわひめ)」ゆかりの地として知られています。『古事記』では八千矛神(大国主神の別名)が高志国に訪れて沼河比売(ぬなかわひめ)に求婚の歌を贈り、それに姫も応じて結婚したという記述があり、糸魚川市内の越後国一宮天津神社の本殿脇には主祭神の奴奈川姫に八千矛神を合わせて祀る奴奈川神社が鎮座しています。

白馬を源流とし糸魚川市内を流れて日本海にそそぐ「姫川」はこの奴奈川姫に由来するとされているほか、姫の住んでいたとされる黒姫山(青海黒姫山)や、八千矛神から求婚を受けた地とされる駒ヶ岳(頸城駒ヶ岳)など糸魚川周辺の山々にも女神の伝説が数多く残されています。

雨飾山において女神といえば山頂から見下ろす「女神の横顔」です。山頂直下の笹平に通された登山道が描く軌跡が人の横顔に見えることから名付けられたもので、雨飾山に登った方の登山記録を見てみると必ずと言って良いほどこの横顔の写真が添えられています。

いつから「女神の横顔」と呼ばれるようになったのかは不明ですが、『越後の山旅』(藤島玄著)によれば糸魚川方面の薬師尾根道が通ったのが昭和37年、小谷方面の黒沢尾根道が昭和44年で現在の登山道は比較的新しく開かれたものであり笹平の道が今の状態になったのはさらに後だと考えると、これはごく最近定着した呼び名なのではないかと思います。Google検索のbefore指定で”雨飾山 女神の横顔”を調べてみると古いもので2015年10月に書かれた個人ブログで雨飾山の女神の横顔について触れた記事がヒットしました。”雨飾山 横顔”にすると2011年6月の好日山荘公式HPの登山レポートで「女性の横顔に見える」と言及されたページが出てきました。限られた情報ではありますが、これらのことから笹平の登山道が描く軌跡が女性の横顔に見えるということは登山家の間で知られており、それが時を経て女神の横顔に変化していったのではないかと推測できます。現代に残る伝説というのもこのようにいつの間にか生まれ広まり伝わってきたのかと思うと「女神の横顔」が後年どのように残されていくのか胸が躍ります。

女神坐す糸魚川の地に聳える雨飾山にいつの間にやら浮かび上がった美しい横顔。それを「女神の横顔」と初めて呼んだ方の詩的で鋭敏な感性にはただただ感服するばかりです。

雨飾温泉登山口ルートについて

雨飾山 / 白雀さんの雨飾山の活動データ | YAMAP / ヤマップ

雨飾山には3つの登山ルートが引かれていますが人気なのは糸魚川方面の雨飾山荘登山口ルート(薬師尾根道)と小谷方面の雨飾高原キャンプ場登山口ルート(黒沢尾根道)です。両者とも累積標高は1000m程ですが糸魚川方面のルートは距離が若干短いので登りのキツイ道になっています。とはいえ一辺倒の登りではなく木ハシゴやロープ場といった変化のある登山道で歩いていて楽しい道です。山頂直下の笹平で道は一つになり山頂への急登に向かいます。

今回は糸魚川方面から登りました。雨飾山荘登山口の駐車場から薬師尾根と呼ばれる尾根道を通り、笹平で南からのルートと合流し頂上に向かいます。ハシゴ場は3か所で道の後半にはロープ場が出てきます。6月に訪れましたが残雪が度々見られたので滑落防止のアイゼン類を忘れずに。また、泥や踏み抜きによる浸水防止のゲイターがあると安心です。

春の花に彩られる薬師尾根道

登山口駐車場に車中泊しました。かなり傾斜があるのでどこでも眠れるという自信がない方は素直に雨飾山荘に泊まりましょう。というかすごく良さそうな宿なので次来る時は泊まりたいです。

雨飾山登山口の看板の前を登り雨飾山荘を横目に山の中へ向かいます。温泉は帰りのお楽しみです。

薬師観音堂を過ぎれば早速急な登りが始まります。

この雨飾山荘からのルートは薬師尾根道といって昭和37年に通された比較的新しい道です。かつては東の鉱度倉沢沿いに登り滝を越えた先で尾根に取り付いて笹平へ登ったらしく、相当険しい道のりだったのではないかと思います。

最初のはしご場は「神難所はしご」という大層な名前ですが6、7段程度の小さな木はしごです。神難所というのは薬師尾根の西を流れる神難所(かんなんしょ)沢のことでしょう。

はしごを登った先から一気に春の花が顔を見せ始めます。

細かく鋭い鋸歯の目立つ大きな葉と大ぶりの萼片からオオイワカガミだと思われます。このくらいの小さい株だとイワカガミとオオイワカガミは見分けにくいです。近くにはシロバナオオイワカガミも咲いていました。萼片から花茎に至るまで色が薄く涼しげな雰囲気です。

アカモノです。ランプや提灯のような可愛い花です。ちょうど全盛期だったらしく登山道の両脇を小さな白い花が埋め尽くしていました。

しばらく平坦な道を進んだら木の根っこの上に張られたロープ場を登っていきます。

この先に現れるのが「アルミはしご」です。高度感があって若干揺れるので慎重に登ります。

足元を見るとかなり大規模なオオイワカガミの群落がありました。しっかり育つとここまで葉が大きくなり花の数も大量になるんですね。これだけ葉っぱが大きいとオオイワカガミと言い切って良さそうです。

イワカガミの隙間を縫うようにマイヅルソウも花を咲かせていました。

アルミはしごの先から道が細くなり左右が切り立った場所も増えてきます。足元も風化した岩のような滑りやすい土になってくるので通行注意です。

ツバメオモトやオオカメノキなど高度を上げる度に花の種類が増えてきます。

次に現れるはしご場は中の池の木はしごです。岩場を伝ってはしごに取り付く形になっています。はしごを越えた先には3段のミニはしごが待っていました。はしごがたくさんあって楽しい山ですが、はしご達が一切無かったらかなり過酷な道のりなのだろうと思います。整備されている方に感謝です。

スゲの仲間(コシノホンモンジスゲ?)やショウジョウバカマなども姿を見せ始め、登山道がカラフルになってきました。

透明な花でお馴染みのサンカヨウも咲いています。早朝ではありますがカンカン照りの登山日和だったので朝露も蒸発して透け感ゼロでした。

残雪も目立ち始めます。雪解け水で足元も緩くなってきました。登山道にも雪が残っていましたがつぼ足でも問題ない程度でした。

雪道を歩いてロープ場を登って

中の池に着きました。池のほとりにミズバショウが群生していましたが、ほとんど花びらは落ちていました。

この先はちょっと長めの雪道です。平坦なのでやはりつぼ足で進みます。チェーンスパイクを持っては来ましたが使わずに登りきれそうです。

残雪の周辺は環境が異なるためか、エンレイソウやキヌガサソウといったこれまで会っていない花が顔を見せ始めました。

1mちょっとの雪渓渡りが何度かありました。こういう場所こそ気を抜いて転んだりするので慎重に歩きます。

ノウゴウイチゴが咲いていました。大抵のイチゴの花弁は五枚ですがこの種は7~8枚の花を咲かせます。シンプルながらも華やかな花です。

オオバキスミレです。日本海側だとよく見かける花です。近場の山で黄色いスミレをあまり見ないので、山で見かけると遠くまで来たなーという気分になります。

高度が上がり岩の目立つ道になってきました。ロープ場の連続を登っていきます。岩場にもバリエーションが色々あってつくづく飽きさせない山です。

道の脇からササの花が顔を出しているのに気が付きました。数十年に一度しか咲かないといわれるササの花ですが如何せん山の至る所に生えているので年に2、3回ぐらいの頻度で見かけている気がします。何のササかは分かりませんでした。

小谷からの道とここで合流です。梶山新湯というのは雨飾温泉の開湯当時の呼び名です。雨飾温泉の近くには梶山元湯という洞窟に湧く秘湯があり、これに対する新湯ということなのだろうと思います。

分岐まで来たら頂上は目と鼻の先です。

シラネアオイ咲く笹平

頂上直下の笹平を進みます。名前通り一面のササ林です。ここまでずっと樹林帯なので視界が開けて気分も一気に晴れやかになりました。既に左奥の方に山頂が顔を覗かせています。

ハクサンチドリやハクサンタイゲキが生えています。山野草の種類が豊富ですね。

頂上の山塊が見えてきました。ササ原の中からグンとせり上がる山容は間近で見ると迫力があります。

今回のお目当て、シラネアオイです。日本海側の山を象徴する花といえばこれという人も多いのではないでしょうか。笹平では登山道の脇に大群落を作っていました。

南東方面を覗いてみると雨飾山南面の険しい岩稜地帯が広がっています。写真中央の尾根が出会う部分は荒菅沢といって布団菱の展望スポットです。小谷方面からの登山道は荒菅沢を横切って笹平の東側に回り込む形で通っています。南面に広がる岩壁を登攀して山頂に至るバリエーションルートもあるみたいです。

笹平南面の斜面にはカタクリが群生していました。動物が足を踏み入れることが出来ないような急崖に伸び伸びと咲いていました。

頂上に向かって最後の急登です。足場はあまり広くないので気が抜けない道でした。

岩場にハクサンイチゲが群生していました。崖っぷちに咲く花は絵になりますね。撮る方はヒヤヒヤですが。

頂上から眺める絶景と「女神の横顔」

頂上に着きました。最初に見えるのが北峰の石仏群です。

石仏の正面にまわってみると向こうに南峰が見えます。

ちょっと歩いて南峰に着きました。こちらに三角点と標柱があります。

北を見下ろせば笹平が一望できます。わずかに雪化粧した「女神の横顔」をしばし眺めます。

笹平と周囲の山々。右奥の高い方の山が焼山、その右隣に見えるのが火打山です。

北西に目を移せば姫川沿いに広がる糸魚川の街並みを一望できます。写真中央の海沿いに聳える山が奴奈川姫の住む黒姫山(青海黒姫山)です。石灰鉱山であり露天掘りにより山肌が見えています。

北アルプス方面には少し雲があり残念ながら白馬より南の方は完全に覆い隠されていました。唯一見えているのが北アルプス最北部の朝日岳です。個人的には日本海沿いの親不知からアルプスに至る栂海新道が通る山というイメージです。親不知にはよく行くので一度は海抜0mからアルプスへの道を歩いてみたいと思っています。

頂上の景色は満喫したので下りていきます。下っている間はずっと横顔を視界に入れ続けることになります。高度を下げると横顔が縦に圧縮されてしまうので頂上から見るのが一番でした。登山道が横顔に見えるというだけでもすごいですが、頂上から見たときに最も綺麗に見えるという絶妙なバランスなのが奇跡的ですね。計算して登山道を通したのではないかとまで思えてきます。

笹平の帰りの景色は空とササ林だけが視界に広がり綺麗でした。

分岐まで来ました。雨飾温泉方面に戻っていきます。

どんどん下っていきます。残雪以外の場所は足元が安定しているので危ないところは特にありませんでした。

中の池を過ぎるとはしご場の連続です。はしごの下りは登りと比べるとちょっと怖いですね。

最初の岩場が見えてきました。

山荘の前を通り過ぎて登山口まで下りてきました。

雨飾山荘で温泉を堪能

下山後はお待ちかねの温泉です。ザックを置いたらお風呂セットを持って雨飾山荘に急ぎます。館内で支払いをしたら内湯と露天風呂の両方に入ることができます。まずは露天風呂に行ってみます。

雨飾山荘のすぐ目の前に露天風呂「都忘れの湯」があります。植栽が目隠しになっており入り口以外に人工物が一切見えない造りで秘湯感がありますね。

風呂場は洗い場の無い質素な造りで、浴槽は7、8人は入れそうな広さです。

泉質は透明で無臭の重曹泉でいつまでも入っていられそうな肌ざわりの良いお湯です。

屋根の無い屋外であるにも関わらず清掃が隅々まで行き届いていたのが印象的でした。浴槽の中まで清潔に保たれており丁寧な仕事ぶりがうかがえます。緑に囲まれながら温泉の注ぐ音を聞き時間を忘れて温泉を楽しみました。

軽く体を拭いて山荘に戻ったら次は内湯に入ります。内湯の方は男女別で脱衣所と洗い場があります。浴槽は露天より若干広いかなといったところ。こちらも大変清潔感があり、旅館のお風呂のような居心地の良さでした。

あとがき

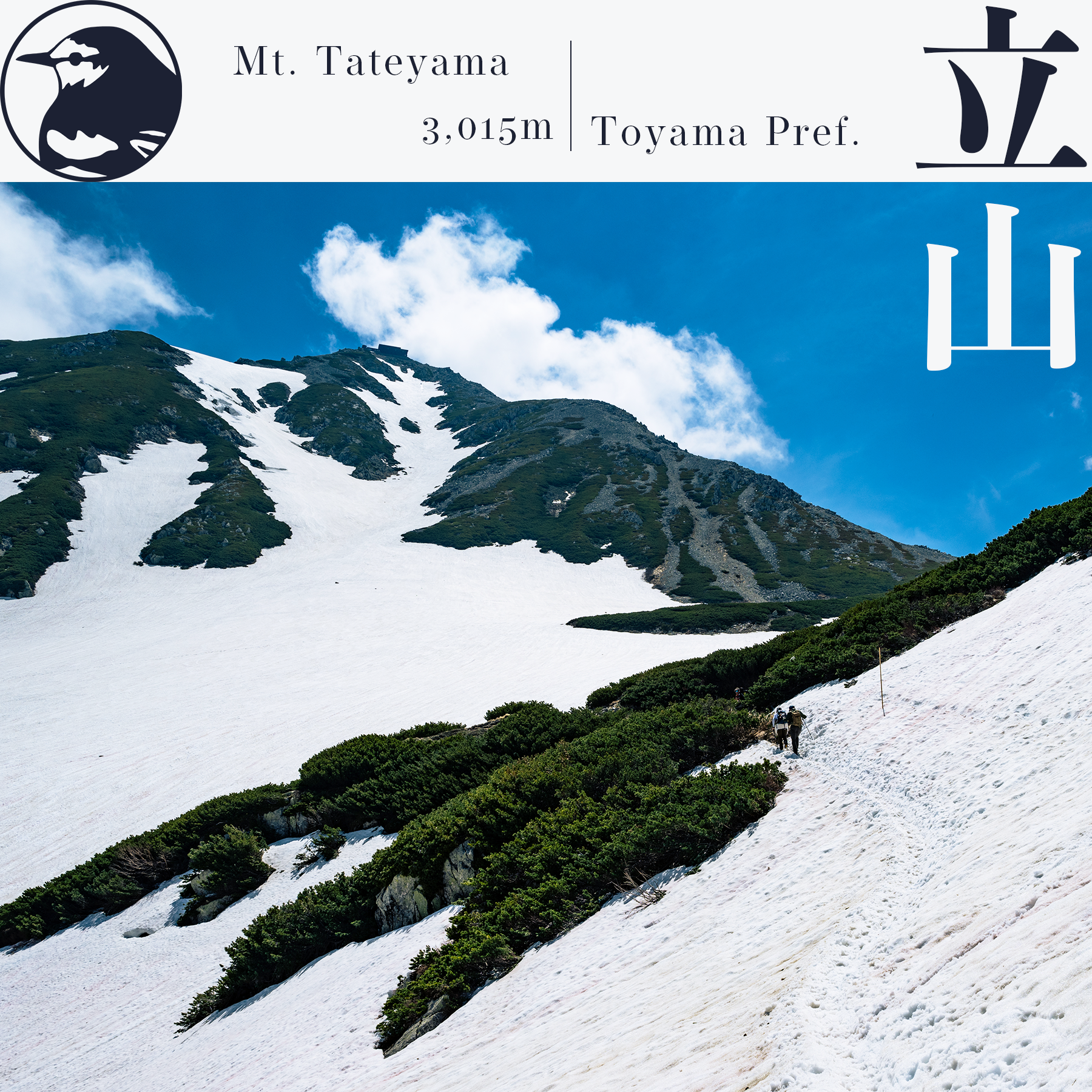

福島から北陸方面に出かける際に糸魚川は必ず通る場所なので、ヒスイ海岸やフォッサマグナミュージアムなどは何度も訪れていたのですが、今回は立山登山の帰りにもう1座どこか良さそうな山はあるかなと考えて雨飾山に登ってみることにしました。多種多様な春の花、残雪に飾られた女神の横顔など季節感溢れる美観を楽しむことができ、立山登山と併せて大満足の北陸遠征になりました。

【北アルプス】残雪期立山〜一ノ越山荘に宿泊して立山周回〜【6月】

【北アルプス】残雪期立山〜一ノ越山荘に宿泊して立山周回〜【6月】

温泉をじっくり堪能してから、バッジや飲み物を買って山荘の方とお話ししていたら同じ郡山の方だと分かり話が弾みました。今度は車中泊ではなくここで泊まって登りにいってねと勧められたので、是非次は紅葉の時期あたりを狙って雨飾山荘に泊まりに来たいと思います。海谷三山縦走も面白いと聞いたのですがこちらは結構スリリングな道のりのようなので、良い時期を選んで登ってみたいです。また、糸魚川といえば奴奈川姫ということで青海黒姫山の方もいずれは登ってみようと思っています。これからも糸魚川には何度も足を運ぶことになりそうです。

公式サイト

雨飾山荘(糸魚川市方面の山小屋)

西頸城郡教育会 編『西頸城郡の伝説』,歴史図書社,1978.8

藤島玄 著『越後の山旅』下巻,富士波出版社,1979.10.

深田久弥(1978)『日本百名山』新潮文庫

畔上能力 編(2021)『山渓ハンディ図鑑2山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社

清水建美 編(2021)『山渓ハンディ図鑑8高山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社