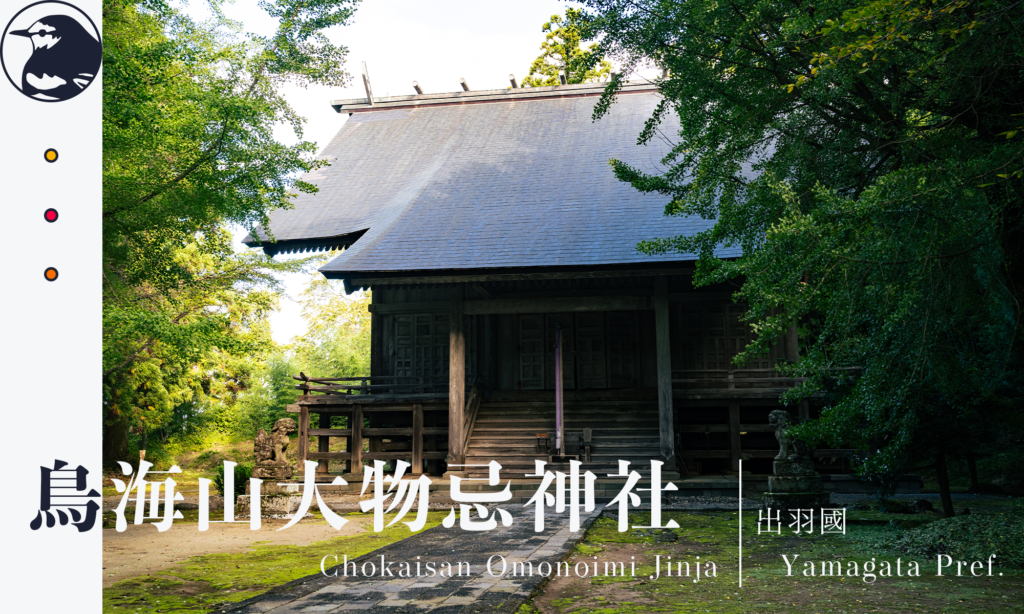

鳥海山大物忌神社について

| 名称 | 鳥海山大物忌神社 |

| 読み方 | ちょうかいさんおおものいみじんじゃ |

| 鎮座地 | 山形県飽海郡遊佐町 |

| 令制国 | 出羽国 |

| 創建 | 欽明天皇25年(564年) |

| 主祭神 | 大物忌神 |

| 社格 | 式内社(名神大社) 出羽国一宮 旧国幣中社 |

| 本殿様式(造営年) | ・山頂本社:切妻造妻入(2017年) ・吹浦口ノ宮:一間社流造銅板葺(1711年) ・蕨岡口ノ宮:三間社切妻造平入向拝付き銅板葺(神明造系)(1896年) |

鳥海山大物忌神社は鳥海山山頂の本殿および、吹浦(ふくら)と蕨岡(わらびおか)に鎮座する口ノ宮で構成される神社です。『延喜式』の神名帳では飽海郡の大物忌神として名神大社に挙げられ、後に出羽国の一宮とされるなど古来より崇敬されてきました。中世には修験道の霊山として信徒を集め、神仏分離後の旧社格では国幣中社に名を連ねており、都から遠く離れた出羽国にありながら別格の信仰を集めてきた神社といえます。こうした歴史から、平成20年(2009年)には鳥海山中腹から山頂を含む、鳥海山大物忌神社の境内地や社有地が国の史跡に指定されています。

権力者からは国家守護の神や戦神として重要視されてきた一方で、麓に恵みをもたらす山として水分の神や農耕神、豊穣神としての性質も持っており、大物忌神は後に穀物の神である豊受姫命や倉稲魂命と同一視されています。また、海上からの視認性が高いことから船舶の位置特定に用いる「山アテ」の目印とされており、漁民からは航海の神、豊漁の神として祀られてきました。

歴史

鳥海山は古代には朝廷の支配地域の北端に位置し、山そのものを御神体とする大物忌神は国家守護の神として崇められてきました。繰り返す火山活動は神威の顕れであるとともに凶事の予兆とされ、荒ぶる神が鎮まるよう噴火の度に神階を授けられました。

中世には羽黒山や月山と並んで出羽三山の一つに数えられたこともあり、鳥海山は薬師如来を本地仏とする霊山として信仰を集めるようになりました。後に出羽三山の一角が湯殿山に置き換わり、鳥海山では羽黒修験を離れて独自の鳥海山修験が隆盛を迎えることになります。江戸時代には六本の登拝道が開かれ、登拝口には修験者が宿坊集落を形成し参詣者を迎え入れました。中でも山形県側で修験の拠点となった場所こそが、今では口ノ宮の建つ吹浦と蕨岡でした。

明治時代の神仏分離を経て鳥海山信仰は修験道から神道へと形を変え、信徒は神職として神社に奉仕することになりました。まずは吹浦、続いて蕨岡が神社となって、明治13年(1881年)に二ヶ所は口ノ宮と称することとなり、昭和30年(1955年)に山頂本殿と口ノ宮を合わせて鳥海山大物忌神社とする現在の形式となりました。

鳥海山山頂本殿

鳥海山山頂本殿(山頂本社、山頂御本殿)は鳥海山頂上の新山直下に鎮座する神社です。『日本三大実録』では貞観13年(871年)に飽海郡山上にある大物忌神社について言及されています。鳥海山は有史以降も噴火を繰り返しており、これが現在の山頂本殿そのものかどうかは判断できませんが、少なくとも古くから山上に社を建てて山を拝する形の信仰だったと思われます。

仏教と習合してからは鳥海大権現を祀る社殿とされ麓の修験集落から登拝が行われました。鳥海修験においては衆徒間の対立が激しく、山頂社殿を巡り長きにわたって論争が繰り返されました。特に江戸時代の山頂社殿建て替えに端を発する蕨岡と矢島の対立は庄内藩と矢島藩を巻き込む大規模な政争となり、最終的には宝永元年(1704年)に幕府の裁決によって蕨岡の属する庄内藩が山頂社殿を含む鳥海山の7合目より上を領有することとなりました。現在の鳥海山の県境が山形県側から秋田県側に張り出しているのはこの名残です。

山頂直下にあることから参拝には本格的な登山装備が必要になります。登山口は複数ありますが頂上まで7~10時間かかる長丁場であり、一宮巡りにおける難所の一つと言われています

登山記録はこちらをご覧ください

【東北】鳥海山~鉾立ルート象潟口から紅葉登山~【10月】

【東北】鳥海山~鉾立ルート象潟口から紅葉登山~【10月】

長い登山道を歩いた先、鳥海山山頂の新山南麓で素木造りの鳥居が迎えてくれます。

境内の石垣は非常に綺麗に組まれています。標高2,000mを超える山中でこれほどの構造物を作り上げる職人技にはただただ驚くばかりです。

参道を進み山小屋を通り過ぎた先に見えるのが山頂本殿です。この本殿は伊勢神宮と同じく20年毎に建て替えており、写真の社殿は平成29年(2017年)に造営されたものです。切妻造妻入りで神社の本殿としては非常に特殊な造りです。雪の重みが掛かる軒は短く、屋根の上の装飾は極力排しており、日本有数の豪雪地帯である出羽山地の山上に建てる木造建築として合理的な構造なのだと思います。質素な構造が破風板や懸魚にさりげなく施された彫りを際立たせ、鳥海山の自然と調和する美しい社殿です。

吹浦口ノ宮

吹浦は鳥海山西麓日本海沿いの町、鳥海山五合目象潟口に至る鳥海ブルーラインの入り口に位置しており、現代の鳥海山登山の玄関口ともいえる場所です。吹浦口ノ宮では大物忌神とともに、元慶の乱(878年)の頃に勧請したとされる月山神を並べて祀っており、かつては「両所宮」と呼ばれていました。山形市内に鎮座する鳥海月山両所宮は源頼義が康平6年(1063年)に吹浦より分霊を勧請して創建されたと伝えられており、古来より二神を祀る名高い神社であったことがうかがえます。

『大物忌小物忌縁起』(元禄16年〔1703年〕)では、景行天皇の時代に神が現れ欽明天皇25年(564年)に飽海郡山上に鎮まり、大同元年 (806年)に吹浦に遷座したと記されており、この吹浦の伝承が現在の大物忌神社の縁起とされています。

一の鳥居の前に来ました。道路に直接鳥居や灯篭が立ち、街並みに溶け込んでいます。

二の鳥居は両部鳥居です。鳥海山大物忌神社の各社を巡った中で両部鳥居を見かけたのはここだけでした。

先にあるのが下拝殿です。本殿までの長い階段を登らなくても参拝ができるというのはいいですね。

下拝殿脇の階段を上り鳥居をくぐると、まず目に付くのは巨大な杉の木です。参道に食い込むように聳え立つ姿は門番のようです。その先に見えるのが拝殿、全体的に装飾を抑えた落ち着いた佇まいに大きな3枚の板唐戸が目を引きます。

拝殿の後ろに登廊がつながっており、本殿は一段高い場所に建っています。拝殿の後ろに一段高く本殿を配して登廊でつなぐ構造は石川県の白山比咩神社でも見ましたが、どこか山岳信仰を意識しているような配置に見えます。

拝殿左脇から本殿の方に上がっていきます。奥に見えるのが大物忌神を祀る鳥海山大物忌神社本殿であり、手前が月山神を祀る摂社月山神社本殿です。本社と摂社の関係ではありますが両本殿は同規模の一間社流造の建屋となっており、二神を並べて祀ってきた両所宮としての歴史を感じます。

本殿は1711年造営のものですが1963年に改修が行われており、美しい渋めの赤色が目を引きます。「山岳信仰の神社における講組織の形成」(筒井裕 2004)では昭和初期の吹浦口ノ宮の荒廃した状況と、吹浦口ノ宮の全面的な改修を実現するために鳥海講と呼ばれる講集団を組織していく過程が詳細に記されているので参拝前に一読することをおすすめします。

こうした経緯を頭に入れてからもう一度この美しい境内、そして本殿を眺めてみると、たくさんの人々が力を尽くして現代まで伝統を繋いできた大物忌神社に対する畏敬の念がより一層強くなりました。

蕨岡口ノ宮

蕨岡は鳥海山南西部、鳥海山を水源とする二つの川に挟まれる町。川の名前は日向川と月光川であり、これらは薬師如来の脇侍である日光菩薩、月光菩薩に由来するものです。蕨岡口は近世の鳥海修験で最大の規模を誇った登拝口であり、龍頭寺を学頭に三十三坊が集まって宿坊集落を形成していました。神仏分離に速やかに対応した吹浦と比べると、境内や門前町に神仏習合の名残が色濃く残っているのが特徴です。

入り口には二の鳥居と随神門が立っています。かつては仁王門であり神仏分離の際に隣の龍頭寺に仁王像を移し隋神門としたようです。

右手の赤い建物が神楽殿です。鐘楼から鐘を外して神楽殿としたものであり、これも鳥海修験の遺構の一つです。

参道は左に折れており、先に進むと三の鳥居が立っています。蕨岡には拝殿が無く、この先に建つのが蕨岡口ノ宮の本殿です。

本殿は桁行三間、梁間六間で切妻造平入り向拝付きで、寸法は桁行13.8m、梁間16.9mで床高は2.3mの大規模な建物です。明治29年(1896年)に現在の口ノ宮東側にある山の上に造営され、昭和28年(1953年)に山の麓に移されました。

境内の説明板には「伊勢神宮正殿を根源とする神明造の系譜に連なる」と書かれています。屋根は直線的で千木や鰹木が据えられ、身舎は素木造で彫刻や組物の類の無い素朴な造りであり、神明造を強く意識した復古的な神社建築といえます。

一方で細かく見てみると、向拝を設けていたり正面三ヶ所に板扉が付いていたり棟持柱や鞭掛が無かったり、典型的な神明造とは構造を異にする点も多く見受けられます。

特に注目すべきは、神明造の系統でありながら横幅より奥行きの方が長い平面形式の身舎です。というのも神明造に限らず神社本殿の身舎は長方形の一間社、あるいはそれを桁行方向に連ねた横長の形が基本で身舎が縦長の本殿は珍しく、妻入りでは住吉造、平入りでは両流造の松尾大社本殿など特殊なものに限られます。また『神社の本殿』では、流造の庇の部分に壁を立てて外陣として用いる例が挙げられています。

蕨岡口ノ宮には拝殿が無く、本殿の内部は外陣、内陣、内々陣に分けられているということから考えると、本殿に拝殿や幣殿などの機能を一体化した結果、縦長の身舎になったのだと思います。

平入りの建築物で屋根の勾配を固定し奥行きを伸ばしていくと大棟(屋根の頂点)が高くなり、必然的に建物全体が巨大になって大量の資材が必要になります。明治から残る雄大な社殿に出羽国一宮たる鳥海山大物忌神社への信仰の篤さが垣間見えるようです。

丸池神社と丸池様

境外末社である丸池神社についても紹介します。丸池神社は吹浦口ノ宮から東に1kmほど離れた森の中にある池のほとりに鎮座する神社です。池自体が御神体とされ「丸池様」と呼び習わされてきました。この水は鳥海山からの伏流水を水源としており、正確には池ではなく「泉」というべきでしょうか。山に育まれた澄んだ水を湛える、まさに水分の神としての大物忌神を象徴するような場所です。

神聖な池として信仰を集めてきたこの地には数々の伝説が残っており、その一つに片目の魚の伝説というものがあります。前九年の役で鎌倉権五郎景政が安倍宗任と戦った際に射抜かれた左目を丸池様で洗うと、池全体が真っ赤に染まって、以来この池に棲む魚は景政と同じ片目になったという話です。

何とも不思議なお話ですが少々引っかかる部分があります。というのも前九年の役で安倍氏が鳥海柵で源氏と戦ったのが康平5年(1062年)で鎌倉景政の生年が延久元年(1069年)なので年代的に無理があるのです。鎌倉景政は前九年の役の後、永保3年(1083年)に起きた後三年の役に16歳の若さで参戦し名を挙げた武者であり、この際に矢で右目を射抜かれながらも敵を射返し奮戦した逸話が残っています。景政は本拠の鎌倉だけでなく東北地方各地にもその名が残る源氏方の伝説的な存在であったため、語り継がれていく過程で源氏の名を世に知らしめた前九年の役と組み合わさって当地に言い伝えとして残ったのではないかと思います。

丸池様の駐車場は鮭孵化場の目の前にあります。近くを流れる牛渡川では、秋から冬にかけて日本海から遡上してきた鮭を捕らえて、採卵・受精し稚魚を放流しています。山の水で育った吹浦の鮭もまた、鳥海山のもたらす恵みの一つです。

橋を渡って深い森の中に入っていきます。池の脇を進んでまずは神社にお参りします。

森の方に立つ大きい建物がおそらく拝殿で、向かい側の池を背に立っているのが本殿です。拝殿と本殿が向かい合っているというのは興味深い構造です。

本殿の方は一見普通の流造本殿に見えますがよく見ると正面に階段が無く、一間社流見世棚造であることが分かります。見世棚造はその名の通り棚のような高床のものが多く、床が低いこの形式は珍しいのではと思います。頭貫には彫刻が施され木鼻も付いていて、手の込んだ造りであることが見てとれます。とはいえかなりこじんまりとしており、池自体が御神体ということで本殿はあえて目立たない造りにしたのかもしれません。

丸池様はエメラルドグリーンに輝いています。曲がりくねった木々に覆われて神秘的な雰囲気です。見る方向によっては池の底まで見通すことができ、非常に澄んだ水がわき続けていることが分かります。昔の人が大切にしてきたのが分かる美しい景色でした。

あとがき

今回は鳥海山山頂本殿と二か所の口ノ宮に参拝しました。鳥海山に登頂し、さらに山形県側における鳥海山信仰の拠点を訪れたことで、当地において鳥海山が如何に人々に仰がれ大切にされてきたのか肌で感じることができました。しかし深く広い鳥海山の歴史はたった一度の訪問では味わいつくせないような魅力に溢れています。秋田県側の史跡についてはまだ訪れたことが無いので、いずれは矢島口側から鳥海山に登り木境大物忌神社や森子大物忌神社にも訪れたいと思います。

公式サイト

鈴木正崇(2012)「山岳信仰の展開と変容 : 鳥海山の歴史民俗学的考察」,『哲學』No.128 (2012. 3), p.447- 514, 三田哲學會(https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00150430-00000128-0447)

遊佐町教育委員会(2008)『遊佐町文化財調査報告書1:鳥海山に関する調査報告書』遊佐町教育委員会(https://sitereports.nabunken.go.jp/6123)

筒井裕(2004)「山岳信仰の神社における講組織の形成一国幣中社大物忌神社を事例に一」『歴史地理学』46-1, (217), 32~49(http://hist-geo.jp/img/archive/217_032.pdf)

岩鼻通明(2017)『出羽三山 山岳信仰の歴史を歩く』岩波新書

三浦正幸(2013)『神社の本殿 建築に見る神の空間』吉川弘文館

宮元健次(2006)『〔図説〕日本建築のみかた』学芸出版社