石鎚山について

所在地:愛媛県

山系:石鎚山脈

標高:1,982m

選定:日本百名山・四国百名山

近畿以西の最高峰はどの山かご存じでしょうか。

四国山地の西に位置する石鎚山の天狗岳(1,982m)こそが誉れ高き西日本最高峰です。北の西条市側から上る場合は麓からロープウェイで中腹1,300m地点まで到達でき、登山道は累積標高1,000m、往復8㎞。数字だけ見れば普通の山のようにも見えますがそれだけでは終わらないのがさすが西日本最高峰。石鎚山登山道の山場と言えば何といっても道中に存在する鎖場です。その数は4か所で、それぞれ試しの鎖(74m)、一の鎖(33m)、二の鎖(65m)、三の鎖(68m)と呼ばれており、修験の山として名を馳せた石鎚山を象徴するかのような険しい道のりです。でもご心配なく、現代では鎖場それぞれに迂回路がしっかり整備されているので、鎖場登りに自身が無くても問題なく頂上までたどり着くことができます。

鎖場を乗り越えた先に待つ石鎚山の頂上は、むき出しの岩塊が立ち並ぶ切り立った稜線の伸びる峻厳な佇まいで、穏やかな山容が一般的な四国の山々の中にあって一際異彩を放っています。鎖場を乗り越えて天狗岳の頂点に立ち、東西に延びる石鎚山脈の稜線と瀬戸内の美しい景色を見晴らした時の達成感は格別です。

石鎚山の見どころ

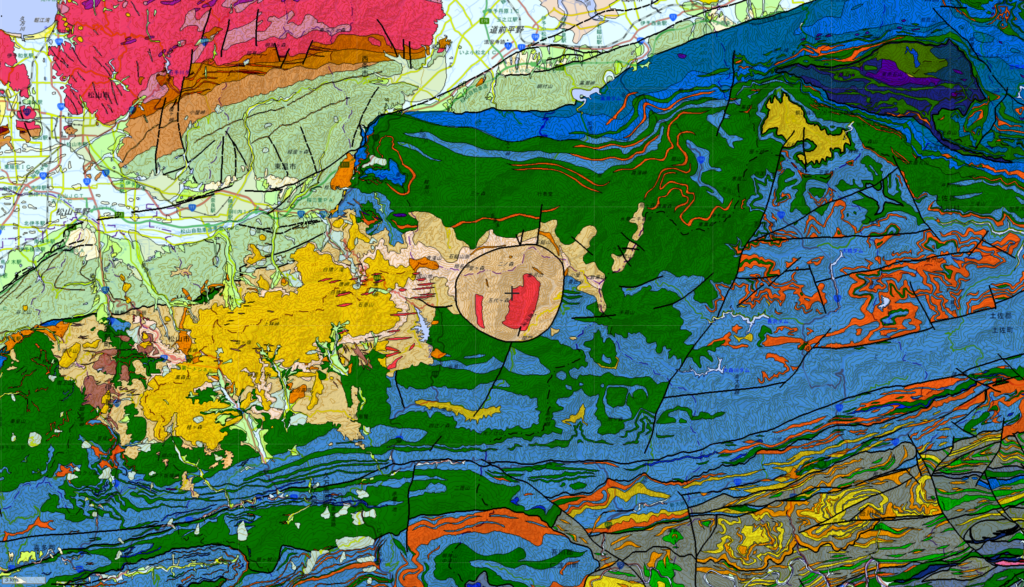

四国では海洋プレートが大陸プレートに沈み込むことで生じた付加体や変成岩が広く見られます。四国山地は四国北部を東西に横切る中央構造線の南側(外帯)に聳える山々で、それらの地体構造区分は主に三波川帯(白亜紀の変成岩)と秩父帯(ジュラ紀の付加帯)です。石鎚山脈は四国山地の三波川帯の位置に聳える山であり基盤こそ三波川帯の変成岩であるものの、その山体を覆うのは主に新第三紀の火砕流堆積物や溶岩、火砕岩であり四国の中でも異質な山といえます。

石鎚山の核心部(弥山、天狗岳、二ノ森、堂ヶ森など)を構成する地質は石鎚コールドロンと呼ばれています。コールドロンとはカルデラが侵食や堆積などを受けて急崖や凹地といった特徴を失ったものであり、古い火山活動の痕跡です。石鎚山が活動していたのは新第三紀の1500万年前頃で、いわゆる活火山の属する第四紀火山より昔のことです。火山活動により生じた溶岩や火砕岩はカルデラの内部に大量に流れ込んで堆積し、自身の熱と重みにより溶結凝灰岩が生じました。また石鎚火山活動後に石鎚山南麓の面河渓のあたりでは溶結凝灰岩中にマグマが入り込んで生じた花崗岩類の貫入岩がみられます。第四紀に入ったころに中央構造線の南側で激しい隆起が始まり、石鎚山脈をはじめとする四国の山々が形成されました。

石鎚山脈周縁部の瓶ヶ森や皿ヶ嶺などは侵食が進み準平原となった後に隆起して頂上付近に広い小起伏面を持つ台地状のなだらかな山容となった一方で、石鎚山核心部では比較的侵食に強い溶結凝灰岩の岩塊が切り立った稜線や岩壁を形成しています。

産総研地質調査総合センター,20万分の1日本シームレス地質図V2(https://gbank.gsj.jp/seamless/)

濃青、青、濃緑、オレンジ部が白亜紀の変成岩(結晶片岩)。

中央の円形領域が石鎚コールドロン。新第三紀の岩石から成り、ベージュ色が玄武岩質安山岩の火砕流堆積物で、赤色が花崗岩質の貫入岩。

西側の黄色部は同じく新第三紀の溶岩・火砕岩類で石鎚コールドロンより下位(古い)のもの。

石鎚神社

信仰の山として名高い石鎚山の初出は弘仁13年(822年)編纂の『日本霊異記』です。ここで既に石鎚山が神の宿る山であり修験者だけが登拝できると述べられており、聖地としての深い歴史を持つことが窺えます。

石鎚信仰の総本宮である石鎚神社の由緒によれば、石鎚山は飛鳥時代の685年に修験の祖である役小角(役行者)により開山されたといいます。その後、僧寂仙により登拝道が開かれ、山中に常住社(現在の中ノ宮成就社)が創建されて石鎚蔵王大権現として信仰を集めました。四国の讃岐国出身とされる空海は若い頃に石鎚山で修行したと述懐しており、当時から日本屈指の霊山であった石鎚山ですが、中世以降は石鈇山(山号としてのいしづちやまの表記)別当の前神寺や横峯寺を拠点として、その名をますます高めていきました。明治の神仏分離を経て、石鎚神社を中心に中腹に中宮成就社、弥山山頂に奥宮頂上社を置き御神体の石鎚山を祀る現在の形式となりました。

成就社ルートについて

前社ヶ森・剣山・石鎚山・天狗岳 / 白雀さんの石鎚山・石鎚山(天狗岳)の活動データ | YAMAP / ヤマップ

石鎚山でよく登られるルートは北から登る成就社ルートと東から登る土小屋ルートの二つです。今回は成就社ルートでロープウェイを利用し頂上を目指すこととしました。上りでは前述の鎖場を使い、山頂社のある弥山とその先の天狗岳に登ります。下りは迂回路を通ってゆっくり帰ることにしました。鎖場はもちろん細心の注意を払って登りますが、弥山から天狗岳に至る道のりもナイフリッジ(左右が切り立った稜線)となっており慎重にわたる必要があります。

石鎚山温泉からロープウェイに乗って成就社へ

石鎚山温泉に車を止めてロープウェイに向かいます。時代を感じるレトロな看板に期待を高めながら坂道を登っていきます。

道中には天狗や役行者などを祀ったお堂が立ち並んでいて、石鎚山の日本七霊山としての側面を思い起こさせてくれます。

道行きの無事を祈り歩を進めると、石鎚登山ロープウェイ山麓下谷駅が見えてきます。20分おきに運行しているので待ち時間はほとんどなく出発し、8分ほどで山頂成就駅に到着します。

北には西条市街と瀬戸内海を見渡す見事な眺望が広がります。最近はガスの中をひたすら歩く山行が多かったのでいつも以上に清々しい心境でした。

10分ほど森の中を歩くとコース名にもなっている成就社に到着します。茶色い巨大な鳥居越しに石鎚山の稜線が見え始めます。役行者による開山の伝説が残る社で安全祈願をしたら、いざ山頂へ。神門の前に登山ポストが置いてあり、ここから先が登山道のようです。

成就社から鎖場の連続

とは言ったものの成就社から1㎞ほどの道はひたすら下り坂が続きます。ブナ林が影を作る心地よい木陰道で、八丁坂と呼ばれる坂道です。道中に立つのは遥拝の鳥居で、木々の隙間から山頂に参拝できます。

しばらく進んで坂道を登ると試しの鎖が見えてきます。さて登ろうとも考えたのですが、4か所で一番長い鎖場、上の方が混雑していそうだったので早速迂回して先に進むことにしました。

徐々に視界が開けてきて東側を広く見渡すことができます。頂上付近にササ原が広がり黄緑色に見えているのが瓶ヶ森です。このササ原は「氷見二千石原」といって前述の隆起準平原の名残です。標高1,896mの瓶ヶ森ですが、1,700m弱の辺りまで車で行けるみたいなのでハイキングにちょうどよさそうです。斜面が石鎚山方向に傾いているようで景色もいいみたいなので次行くときは瓶ヶ森から石鎚山を見てみたいなと思います。

夜明かし峠に到着しました。目の前に聳える巨大な岩の壁が石鎚山の北壁です。この北壁、来るものを寄せ付けない物々しい雰囲気が漂っていますが、現代では四国随一のクライミングスポットとなっているそうです。鎖場にビビっている自分には遥か遠い世界です。

ともあれ一般ハイカーとしては、ここから本格的に始まる鎖場の連続に期待と不安が高まっていきます。ということで一の鎖に着きました。最短の鎖場で傾斜も程々のため軽く鎖を掴みながら登っていきます。

そのまま進んで二の鎖元小屋へ。しばし休んで二の鎖に向かいます。金属の鳥居の向こう側に二の鎖があります。ここからは一の鎖の倍の距離となるので、体力的に負担が大きいだけでなく、下に落ちればひとたまりもないという恐怖感も加わります。すべての鎖場に巻き道があるので不安があれば無理せず迂回できます。

やっと二の鎖を登り切りました。途中でルート取りを誤って2回ほど垂直の岩場でカニ歩きする羽目になりました。一気に視界も開けてきて疲れとは裏腹に足も軽くなってきた中で、三の鎖小屋に到着。ここから三の鎖を登っていく……

はずだったんですが、思った以上に鎖場で腕に負担がかかってしまいほとんど力が入らなくなったので三の鎖はスルーしました。当時の自分は貧弱でした。頂上に着いてから見下ろした三の鎖の写真だけ載せておきます。鎖の先が見えないぐらい長いです。

頂上の手前で四国固有種のオオトウヒレンが咲いていました。四国の山に登ったら是非見ておきたい花です。

山頂で稜線渡り

弥山山頂に到着。

鎖でぐるぐる巻きにして一体何が封印されているんでしょうか。

天狗岳の手前に位置する弥山は1974mのピークで、その頂上に石鎚神社山頂社が鎮座しています。重ね重ね安全祈願をした後はひとまず栄養補給。社の前は開けた場所になっていて、多くの登山者が雄大な景色を眺めながら一休みしています。

弥山から望む天狗岳と石鎚山脈の峰々です。空に手を伸ばすように鋭く伸びる山容に目を奪われます。鎖場に挑んだ果てに、天を衝くように聳える天狗岳を仰ぎ見ながら、苦難の末に開山を果たした役行者にしばし思いを馳せていました。

このまま眺めているのもいいのですが、いよいよ目的の四国最高峰に向かう時が来ました。荷物をデポして切り立った断崖に降り立ちます。遠目で見ていたよりは足場も広く歩きやすいです。

しかしピークも目と鼻の先の所で最後の難所が待ち構えています。右を見ても左を見ても正真正銘の断崖絶壁。足場を選んで慎重に進んでいきます。直下の鎖場は短いながらも緊張感があります。そしてついに天狗岳に登頂。

晴天の下に「天狗岳1982m」の文字が輝きます。向こう側にもう一つみえるのが石鎚山の第3のピークの南尖峰、その標高は同じく1,982mです。こちらを通って天狗岳に至るルートもあるみたいです。

振り返れば青空に溶け込む山頂社が見えます。

瀬戸内海の方もいい景色です。雲一つない晴天は言うまでもなく良いものですが、ふわふわと雲の浮かぶ日も好ましいですね。眼下に浮かぶ綿雲と頭上に薄くかかる筋雲が心地よい夏風とパースペクティブを演出します。

弥山に戻ってしばらく歩いていたらアゲハチョウが飛んできたので、追いかけてみたらミソガワソウに止まってくれました。いくつになってもチョウチョを見ると追いかけたくなりますね。

巻き道を通って下山

四国の大パノラマを存分に堪能したらいよいよ下山です。下りは鎖場を使わず頂上小屋脇から巻き道を通っていきます。石鎚山の西側に続く尾根の向こうには二ノ森や堂ヶ森が見えます。

石鎚山のオーバーハングは横から見るとすごい迫力です。

巻き道といって侮るなかれ、道なき道に架けられた鉄網の道は天狗が作ったと言われても納得できるほどの見事なものです。ここから見渡す眺望も圧巻で、鎖場だけでない石鎚山の楽しみを感じさせてくれます。

トゲアザミとクマバチ。トゲアザミはノアザミの変種で四国でしか見られない花です。名前の通りトゲだらけです。

最後に成就社でお礼参りをしてロープウェイ駅に到着しました。下りのロープウェイに乗り無事下山。

道後温泉で疲れを癒す

鎖場で全身の筋肉を酷使した後は日本最古級の温泉地である道後温泉でゆっくりしてきました。2022年は道後温泉本館が工事中で全貌を見ることができなかったので、いつか再訪したいです。

あとがき

西日本最高峰の石鎚山はロープウェイに始まって、4か所の鎖場、眼前に聳える断崖、山頂に鎮座する神社に四国固有の草花、そして頂上に待つ絶景と魅力溢れる山でした。日本でも屈指のバラエティに富んだ楽しい登山道だと思うので、四国観光の際には是非訪れてみて下さい。

公式サイト

原 英俊・青矢睦月・野田 篤・田辺 晋・山崎 徹・大野哲二・駒澤正夫 (2018)20 万分の 1 地質図幅「高知」(第 2 版).産業技術総合研究所 地質調査総合センター(https://www.gsj.jp/data/200KGM/PDF/GSJ_MAP_G200_NI5328_2018_D.pdf)

池田 倫治・後藤 秀昭・堤 浩之(2017)「四国西部の中央構造線断層帯の地形と地質」,『地質学雑誌』Vol. 123, No. 7, p. 445–470, July 2017(https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/123/7/123_2017.0036/_pdf/-char/ja)

深田久弥(1978)『日本百名山』新潮文庫

岡陽子 編(2019)『日本百名山山あるきガイド 下』JTBパブリッシング

斎藤眞・下司信夫・渡辺真人(2012)『日本の地形・地質 見てみたい大地の風景116』文一総合出版

畔上能力 編(2021)『山渓ハンディ図鑑2山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社

清水建美 編(2021)『山渓ハンディ図鑑8高山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社