立山について

所在地:富山県

山系:飛騨山脈

標高:3,015m(大汝山)

選定:日本百名山・花の百名山

富山県を象徴する山である立山は県東部、北アルプス北部に位置する山です。立山の名を冠するピークは存在せず、雄山、大汝山、富士ノ折立の3つの峰を合わせた立山本峰が立山と呼ばれています。古くから修験の山として登拝が行われて来ましたが、立山黒部アルペンルートが整備されたことによって3000m級の山としては手軽に登れる山となり、老若男女に親しまれる人気観光地となりました。常に登山者や観光客で混雑しているイメージのある立山ですが、雪の残る時期は室堂周辺の散策を楽しむ方が多く登山道にはゆとりがあります。特に6月頃の残雪期には稜線の雪が溶けて夏道が露出するので雪景色を楽しみながら稜線巡りを楽しむことができます。

一方で雷鳥沢のあたりは傾斜が強く大量の雪が残っているので通行には本格的な雪山装備が必須となります。残雪期に立山周回をする場合はアイゼンとピッケルをスムーズに使えるように準備しておく必要があります。

立山のライチョウ

小学生の頃に本で読んだライチョウに会ってみたいというのが今回の立山登山の主たる目的です。日本では本州中部の高山に住むライチョウですが北アルプスは国内最大の生息地といわれており、富山県による令和3年度の調査では立山室堂周辺に推定324羽もの成鳥がいるとのことです。ライチョウがたくさん住んでいる上に、立山黒部アルペンルートでライチョウの生息域まで一気に登って散策することができる立山はライチョウ観察には最適な山といえます。

ライチョウは5月頃にはつがいを作り、5、6月には繁殖期に入ります。この時期にはつがいで行動しオスは縄張りの見張りをするのでライチョウを見つけやすくなります。今回の登山で6月というタイミングを選んだのもこうした理由があってのことです。

雄山神社峰本社

立山は万葉の時代から万年雪に覆われた霊峰として知られており、立山の主峰たる雄山山頂には雄山神社の峰本社が鎮座しています。立山信仰は亡者の魂が山に登るという山中他界観と、阿弥陀如来信仰である浄土思想を基に形成されました。雄山を阿弥陀如来、剱岳を不動明王とし山上世界は阿弥陀如来の治める極楽浄土であるとされた一方で、亡者の霊魂が彷徨の果てに地獄に落ちる場所ともされたのです。濛々たる噴煙に覆われ硫黄臭のたちこめる地獄谷の「立山地獄」と神仏の坐す神聖な山々が連なる「立山浄土」の織り成す世界観は、立山修験の二大拠点であった山麓の芦峅寺と岩峅寺の衆徒による布教活動を通して日本全国に広がり、江戸時代の頃には修験者に限らず多くの人々が遠路はるばる登拝に訪れたといいます。明治の神仏分離以降は岩峅寺の前立社殿、芦峅寺の中宮祈願殿、雄山山頂の峰本社の三社を合わせて雄山神社とし伊邪那岐神、天手力雄神を御祭神とする形になりました。

雄山に登って峰本社を拝し、北へと続く尾根の先に聳える剱岳を仰ぎ見る。時は流れ信仰の形は変わっても、このようにして人々は雄大なる自然に身を浸して何か大事なものを感じ取ってきたのだろうと思います。

室堂からの立山周回コースについて

立山(雄山)・立山(大汝山)・立山(富士ノ折立) / 白雀さんの立山(雄山)・立山・立山(富士ノ折立)の活動データ | YAMAP / ヤマップ

立山にはたくさんの山荘があり雷鳥沢キャンプ場もあるので様々な日程の組み方で歩くことができます。今回は一ノ越山荘に泊まる一泊二日の山行で計画しました。一日目に室堂から一ノ越に登って一ノ越山荘に宿泊。二日目は雄山に登って富士ノ折立まで縦走し、夏道においてはエスケープルートとされている大走りから雷鳥沢キャンプ場に降りてみくりが池を通って室堂に戻ります。冬でも日帰りで三山縦走をしたり、雄山から別山まで縦走して剱御前小舎を通って雷鳥沢から降りる方もいる事を考えると、今回の予定はかなり余裕を持った日程、短めの歩行距離といえます。直近に投稿された登山記録によると剱御前小舎に向かう道の雪がクサレ気味で時間が余分にかかりそうであることに加えて、2日目の天気が午後から崩れる予報であるという2点からこのようなルートをとることにしました。結果的には2日目に縦走を終えて野営場に降りた時点で稜線がすっぽり雲に覆われていたので、早めに降りて正解だったようです。

雪の残る室堂から一ノ越に至る道は比較的安全に登れますが、雄山を越えた道中には所々に雪が残っていて危ない場所もあるので、室堂ターミナルの掲示板や入山安全相談窓口などで情報を得てから登り始めることをお勧めします。特に立山縦走をする場合に通る雷鳥沢近辺は雪が多く残っていて道が分かりにくく斜度も高いので遭難、滑落のリスクが高いです。厳冬期、残雪期の雪道に慣れていない場合は周回コースではなく一ノ越から雄山に登り夏道が出ている場所まで進んでピストンするだけでも十分に残雪期の立山を満喫できるかと思います。

室堂から一ノ越へ

朝の立山山麓です。立山山麓駅は最寄りの駐車場から歩いて3分ぐらいで着きます。山麓から室堂までのチケットは予めオンラインで購入しておくと列に並ばずスムーズに発券できるのでオススメです。

最初に乗るのはケーブルカー。高低差500mを一気に駆け上がり美女平へ。

次にバスに乗ります。称名滝や立山杉の巨木、弥陀ヶ原を巡り、雪の大谷を通り過ぎたら室堂に着きます。

室堂駅を出たら登山開始です。最初の木道を過ぎたら雪道ですが整備されているので歩きやすいです。

目指すのは右手に見える浄土山と左手の雄山を繋ぐ鞍部の一の越山荘です。

普段はレンタルしていた冬靴とアイゼンですが、今回はおろしたての自前装備で登ります。スカルパのマンタテックにブラックダイヤモンドのセラックです。どちらもロストアロー取り扱いのブランドで相性バッチリです。

右を見ると浄土山が壁のように聳え立っています。向こうに登って一の越に向かうルートもありますが、新品の装備でいきなり一山登るのは気が引けたので今回は峠道を通っていきます。

左手には大日岳方面の山々。残雪期特有のゼブラ柄も遠近感が強調されていいですね。

ちょっと傾斜が強い部分もあるので慎重に歩いていきます。自分はアイゼンで歩きましたが、この辺りは人がたくさん通るので足場が安定しており、チェーンスパイクやツボ足でも歩けそうです。スニーカーっぽい靴で歩いている人もいたのはさすがに驚きましたが。

一部夏道が露出しているのでアイゼンを外して進みます。

ここから一の越へキツイ登りが待っています。外したばかりのアイゼンをまた装着します。

登りはキツイですが雄山を見上げる景色は最高です。

上の方には一の越山荘が見えてきました。

振り返れば室堂ははるか遠くに。随分登ってきたものです。

鳥や虫など色々見かけました。雪解けが始まり色々な生物も活動を始める頃です。

本日の宿である一の越山荘に着きました。夏に来るとこの辺りは人でごった返しているのですが、さすがに今の時期はそこまで混んでいませんでした。

先に進む前に宿泊手続きを済ませていきます。

2階の一番手前に部屋を用意してもらえました。部屋は6畳で布団棚が別にあり広くて快適です。ハイシーズンではないのでソロですが個室でした。

窓からは室堂が一望できます。ちょっと雲が出てきて大日岳方面が隠れてしまいましたが良い景色です。

一ノ越周辺でライチョウ探し

ちょっと部屋で休憩したらアタックザックに詰め替えて雄山に登ることにしました。雲が増えてきたのでライチョウに会えるのではと期待が高まります。一の越から雄山を見上げてみると夏道が完全に露出していました。ここはかなり急な傾斜なので雪が残っていたら大変だろうと思っていましたが今回は楽に登れそうです。

雄山までの道はひたすら岩場の登りです。赤ペンキでルートが示されているので迷わず登れます。一部で上りと下りのルートが分かれているので気を付けてください。

雄山までの道には二ノ越~五ノ越(山頂)にかけて社が立っています。雄山の山体を仏姿に見立てて膝、腰、肩、首、頭の順に一ノ越から五ノ越の名を当てたらしいです。今では登山者を導くマイルストーンといった感じです。

ハクサンイチゲが少しずつ咲き始めていました。

岩の隙間からミヤマキンバイも顔を覗かせていました。

すれ違った方に向こうのハイマツ林でライチョウを見たと教えてもらったのでそこに向かって急いで登っていきます。

周囲に雲の影が結構目立つようになってきました。ライチョウが出てきそうな天気です。

浄土山にも雲の影が差し込みつつあります。

しばらく進むと4,5人ほど立ち止まって遠巻きに何か見ています。近くに行ってみると視線の先でライチョウのつがいが草木をついばみながら岩場を歩いていました。

白黒に赤い肉冠の個体がオスです。真っ白な冬羽から換羽して夏羽になっています。ライチョウといえばこの色の印象が強いですね。グッズやイラストでもこの色と真っ白なライチョウはよく見かけます。

まだら模様の個体がメスです。こちらも白い冬羽から換羽した夏羽です。岩場の隙間に生えたくさむらに隠れると見失いそうになります。ライチョウはメスのみ抱卵するので目立たない色なんですかね。

足元を見てみると足は太く毛が生えていて立派な爪を持っています。まるで猛禽類のようにも見えますがライチョウの主食は植物で、動物性タンパクとしては昆虫を時々食べるのみです。太く大きな足と鋭い爪は雪や氷の上でも安定して歩くためのものです。

後ろから見ると真ん丸で可愛いです。

ライチョウに別れを告げて雄山の頂上に向かいます。上の方に見えるのは峰本社の社務所です。

頂上に着きました。三角点の向こうに後立山連峰が見えます。

山頂の石垣の上に建つ社殿が雄山神社峰本社です。公式HPによれば峰本社の開山期間は7月1日~9月30日ですが、期間外も参道は解放されているので参拝することができます。

社殿の前に来ました。三間社流銅板葺のように見えましたが格子を外すと身舎の前には階段が無いらしいので、流見世棚造にあたる構造のようです。見世棚造社殿は一般的に境内社や小規模な祠に多いものであり、この社殿は比較的大きく特殊な部類にあたるものだと思います。

社殿の脇に回ると北の方には翌日向かう大汝山、富士の折立が並びます。その向こうに真砂岳、別山と道は続き画面左端には剱御前が見えます。そして一番奥の少し雲がかかった山が剱岳です。雄山の先も夏道が完全に出ているので大走りまでアイゼンなしで歩けそうです。

立山には御前谷氷河と内蔵助氷河という二カ所の氷河が存在します。御前谷は雄山から大汝山の東斜面にかけて広がるカールで写真手前の雪渓です。どの辺りまでが「御前谷氷河」なのか真夏に来て見比べてみたくなります。

南の方に社務所を見下ろします。開山期間中はここが授与所になります。

雄山の景色は楽しんだので一ノ越に下りていきます。

山荘に戻ると巨大なライチョウと目が合いました。

夕飯までもう少し時間があるので浄土山方面にも行ってみることにしました。頂上まで行く時間は無いのであくまでライチョウ探しの散策です。

浄土山に雲の切れ間から陽が射していました。登山は晴天が好まれるものではありますが、こういう不安定な天気の中でしか見ることのできない風景というのも味があります。

こちらの道にもミヤマキンバイが咲いています、というよりこれ以外咲いていませんでした。この道はつい最近まで完全に雪に埋もれていたのだろうと厳冬期に思いを巡らせます。

龍王岳への道は完全に雪に埋もれています。まさに雪の壁といった感じです。

しばらく岩場を登っていきハイマツ林の手前まで来ました。ツボ足で行けそうかなと思いながら見ていましたが、向こう側から来た人がハイマツの中でスリップするのが見えたので念のためチェーンスパイクを装着していきます。たしかにクサレ雪と岩場が入り混じって歩きにくいです。

かなり傾斜もきつくなってきたしライチョウもいないのでそろそろ帰ろうかなと思っていたら雪道の向こうの草むらの中で動くものが見えたので近くまで登ってみることにしました。

やはりライチョウでした。雄山の方より少し小柄なつがいでした。雄は換羽の途中らしく背中の辺りに白い綿毛がくっついています。ぼさっとした無造作感がかわいいです。

夕方になって肌寒くなってきたので雌の方は首をすくめて丸くなっていました。ごま団子だ。

気づけばこっちも黒ごま団子になっていました。

団子を存分に堪能したので小屋に戻ります。一気に雲が増えてきて、雄山の向こうは刷毛で塗りつぶしたかのように白く覆われています。

夕食はホワイトシチュー。冷えた体に染みる美味しさでした。

立山本峰巡り

2日目です。朝4時に起きて外の様子を見に来ました。本当であれば三脚を立てて日の出を撮る予定でしたがあいにくの曇り空でした。しかし荒天ではないので登山に支障はなさそうです。

室堂の向こうは白い雲で覆われています。

荷物を詰めて登り始めることにしました。一ノ越山荘には晴れたときにまた泊りに来ようと思います。

雄山に登っていきます。昨日登ったばかりの道をサクサク登っていきます。

室堂方面に目をやると、富山上空の雲が流れていって富山平野から能登半島まで綺麗に見えました。曇り空でもここまで見えたら文句ありません。

振り返って龍王岳の方も見てみます。龍王岳の向こうにも道が続き、山荘が建っている辺りが五色ヶ原です。奥の方に見えるどっしりとした山塊が薬師岳で左奥には黒部五郎岳が見えます。曇っている割には展望に恵まれて幸運でした。

山頂の手前あたりでライチョウを見かけました。1日目と同じような場所にいましたが羽毛の雰囲気は浄土山の途中で見た個体に似ています。まだ朝7時ぐらいなのでさすがのライチョウでも少し寒いみたいです。

佇むライチョウ。

高台に立ってきょろきょろと縄張りを見張っています。

やっぱり岩場の上にいるのが絵になりますね。

メスの個体は草むらの中に隠れていました。顔だけ出しているとウズラみたいです。

たおやかで美しい立ち姿との対比でがっしりした足がより一層目立ちます。

昨日参拝したばかりの峰本社ですがもう一度拝んでおきます。

社務所の前で朝食を頂くことにしました。黒部ダムを挟んで向かい側、後立山の稜線を眺めながらの優雅なモーニングです。唐揚げ、ちくわの梅紫蘇揚げ、ひじき煮など冷めても美味しいラインナップでした。

手前に後立山連峰、遠くには浅間山や四阿山まで見えました。絶景をおかずにご飯が進みます。

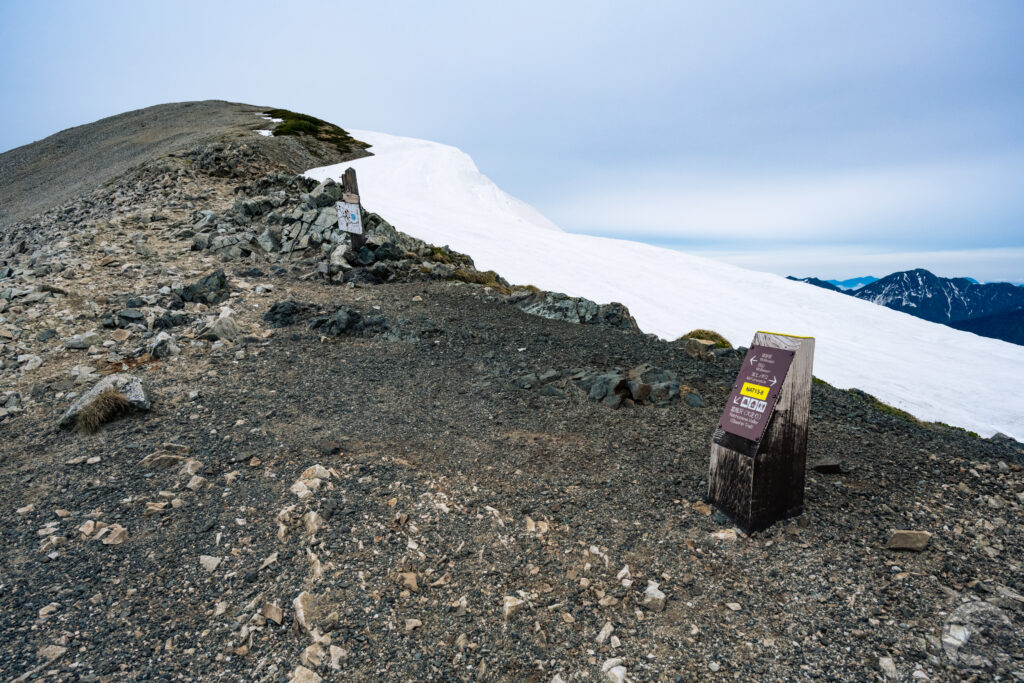

食べ終わったので先に向かいます。雄山頂上の石碑の右側に大汝山への道があります。砂利と土の道という感じでしばらく難所はありません。

岩場はペンキに沿って歩いていけば問題なく進めます。

大汝山頂上の手前に残雪がありました。踏み跡をツボ足で進みます。

雪の下の方を見るとライチョウが大汝山頂上目指して歩いてきました。

こっちに気づいたようです。

よく見ると赤い肉冠が大きくなっています。こちらを警戒して興奮している様子は無かったので、下から登ってきて血行がよくなったんでしょうか。

もしやと思いメスの方を見てみるとちょっとだけ肉冠が膨らんでいました。メスの肉冠はオスと比べるとかなり小さいのでこういう時しかちゃんと見ることができません。

人間が一歩一歩注意深く雪を踏みしめている傍を素足でスイスイ登っていく彼らが羨ましいです。

大汝山の休憩所です。この辺りはまだ雪に埋もれています。

休憩所を通り過ぎた先にも残雪があります。ここもほとんど平坦な道なのでツボ足で進みます。所々穴が開いているので踏み抜かないように慎重に。

室堂と大日岳の景色を見下ろしながら歩く気持ちの良い稜線歩きです。

富士の折立の直下まで来ました。上まで登ろうか悩みましたが道が不明瞭なのでやめておきました。

北側の内蔵助カールに巨大な雪の塊が見えます。先述の立山に現存する二か所の氷河の一つ「内蔵助氷河」です。カールの向こうは真砂岳、別山と道が続いていき、言わずと知れた立山の名峰、剱岳の峨々たる頂が顔を覗かせています。

富士の折立北面の下りは斜度の高いガレ場なので滑落に注意しながら進みます。残雪期には雪により動いたり転がったりしてきた浮石が多いので、いつも以上に慎重に足を置く必要があります。

内蔵助カールの間近に来ました。雪の断面を見ると分厚さがよく分かると思います。

この辺りではイワヒバリが飛びまわりながらさえずっていました。立山ではよく出会う小鳥で黄色いクチバシが目印です。孤独な山行の中でこういう鳥に出会うと癒されます。

大走りから雪渓下り

真砂岳と大走りの分岐に来ました。ここで下山道の大走りへと曲がります。

道自体は歩きやすいですが、真砂岳南面の急斜面をトラバースする形なので高度感があります。

真西に伸びる登山道が北西方向に曲がる辺りから雪道になります。この先はアイゼンとピッケル装備で進みます。

歩き始めの雪質は均質で締まった雪でアイゼンが掛かりやすく斜度もそこそこなので直下降でスムーズに歩いていきます。室堂を一望する気持ちいい道です。すれ違った方と道の状態について情報交換したところ、道が右に曲がる部分で少し急斜面になるから気をつけてと教えてもらったので慎重に進みます。

急斜面はこんな感じで表面が若干シャーベットになった雪でした。すれ違った方は無事雪道の上端に着いたみたいですね。

急斜面を過ぎて一息ついたあたりで内蔵助カールを滑りに行くというスキーの団体さんが登ってきました。「この辺りから雪の割れが増えてくるから登ってくる人のトレース使うといいよ」と声を掛けられました。言われた通り進んでいくと確かに上から下りて来ると見えにくいクラックがたくさんありました。皆さん親切で大変助かりました。

最後の雷鳥沢キャンプ場へと下りる斜面ですが、ここが非常に大変でした。ここまでの道のりで一番の斜度に加えて、雪質もザラメ雪とモナカ雪が入り混じった複雑な状態だったので、適宜ステップを切りながらなんとかアイゼンを効かせてトラバース気味に慎重に下りていきます。

500m程の斜面を30分かけて下り切った頃には全身から汗が滴り落ち、手も足もガクガクの満身創痍でした。この時期に日帰りで立山周回する人は一体何者なんでしょうか。人間社会に紛れ込んだ天狗か雷鳥か。

とはいえ室堂までの道はまだまだ3km以上残っているので気力を振り絞って進みます。

室堂で温泉満喫

川を渡って雷鳥沢キャンプ場に着きました。夏にはテントで溢れかえるこの場所も、残雪期ということで空いていました。

大日岳の方を見てみると何やら怪しい雲が流れて来ました。雷鳥沢ヒュッテの向こうも雲に覆われています。

ヒイヒイ言いながらヒュッテの脇に広がる最後の急斜面を一息に登り切って雷鳥荘に着きました。

とりあえず温泉だ!ということで雪山の煩わしい装備を脱ぎ捨てたら受付を済ませて温泉に向かいます。

雷鳥荘には天然温泉の展望風呂と、地下水の沸かし湯の二つの湯船があります。天然温泉は西の地獄谷から引いたもので白濁した湯と硫黄の香りが特徴、大きな窓からは地獄谷と奥大日岳を見晴らす絶景を楽しむことが出来ます。肩までつかると空しか見えないので、一人で立ったりしゃがんだりしながら風呂と景色を楽しみ尽くしました。

お風呂から上がったらカフェでコーヒーを飲みつつほっと一息。売店でバッジも買っていきます。

そんなこんなで1時間以上ゆっくりして外に出てみたら立山の稜線はすっぽりと雲に覆い隠されていました。

雷鳥荘からみくりが池温泉への道は石畳で舗装されています。血の池は完全に雪で隠れていました。

コバイケイソウが芽を出していました。初夏の花なので花が咲くのはまだまだ先です。

血の池を過ぎた辺りから眺める地獄谷と大日岳。立山も大日岳も雲の中です。

みくりが池温泉に着きました。ここまで来ると一気に観光の方が増えてきて、まるで極楽浄土から現世に戻ってきた修験者のような心地です。がっちり現代的な装備に身を固めている立場で言えることでもないですが。

ここでちょっと小腹を満たしていきます。喫茶みくりのカウンターに行くと店員さんが英語で話しかけてきました。自分がニット帽にサングラスで身を固めた雪山装備だったのもありますが、外国人観光客の多さをうかがわせる一幕でした。ハーフピザとジンジャーエールを頼み、建物の前に置かれたテーブルで頂きました。カリっと焼かれたピザ生地にソーセージがよく合います。辛そうなソースがカウンターに置かれていたので緑のものを半分にだけ掛けました。味が変わってこれまた旨い。登山後のジャンキーな食べ物ほど素晴らしいものはありませんね。

ついでに売店でお土産を買いました。みくりが池温泉オリジナルチタンマグ、この朝焼けのような色合いに一目ぼれしてしまいました。

最後にみくりが池を見ていきます。水面はあまり見えず浄土山のごく一部が映り込むだけでした。雲もさらに降りてきてしまいました。

みくりが池は青空の色で青く見えるものと思っていましたが、こんな曇りの日でも嘘みたいに真っ青でした。

室堂に到着しました。海外から来たらしい団体さんが雪に触って楽しんでいてほっこりしました。6月まで雪が残っている場所にこんなに気軽に来れるというのは魅力的な観光地だなと改めて思いました。

これにて2日間にわたる残雪期立山の旅が終わり、バスとケーブルカーを乗り継いで立山駅まで戻ってきたのでした。

あとがき

立山に最初に訪れたのは2019年8月なのでおよそ5年ぶりの再訪でした。室堂から雄山に登るだけでへとへとだったあの頃の自分が今ではすっかり山の虜になっているのだから驚きです。

今回の山行はあいにくの曇り空でしたが大目標であったライチョウに何度も会うことができたので満足の行く立山登山になりました。日程の都合上、真砂岳の手前で下りる立山周回コースとなりましたが、次に登るときは夏や秋に立山三山縦走や大日岳登山など、まだ歩いたことのない道を踏破してみたいと思います。

残雪期の立山は剱御前や雷鳥沢の辺りなど危険個所が多いので万人にお勧めはできないですが、雪山としてはかなり歩きやすい部類ではないかなと思います。近場の山や講習でアイゼンやピッケルの使い方に慣れてきたら、ステップアップの山として立山を選んでみてはいかがでしょうか。

公式サイト

立山町 編『立山町史』上巻,立山町,1977.10.

中村浩志(2007)「ライチョウ Lagopus mutus japonicus」『日本鳥学会誌』56(2): 93-114

深田久弥(1978)『日本百名山』新潮文庫

岡陽子 編(2020)『日本百名山山あるきガイド 上』JTBパブリッシング

清水建美 編(2021)『山渓ハンディ図鑑8高山に咲く花増補改訂新版』門田裕一改訂版監修,山と渓谷社